Les bactéries intestinales, pièges à PFAS

Certaines bactéries du microbiote intestinal bioaccumulent les PFAS. Elles concentrent ces polluants au niveau intracellulaire, jusqu’à 50 fois plus que leur environnement. Un mécanisme inattendu qui pourrait participer à leur élimination via les selles.

Section grand public

Retrouvez ici votre espace dédié

en_sources_title

en_sources_text_start en_sources_text_end

A propos de cet article

Les PFAS1 ou « polluants éternels » ont envahi notre quotidien : mousses ignifugées de nos canapés, vêtements imperméables, poêles anti-adhésives, etc. Or, des interactions entre certains PFAS s’accumulant dans l’environnement et les bactéries sont déjà documentées : certaines souches de Pseudomonas, isolées de sites contaminés par les PFAS, bioaccumulent un PFAS contenant du soufre ; des lactobacilles se ‘bio-lient’ avec un autre PFAS. Quid du microbiote intestinal, interface clé entre l’exposition à ces substances via l’alimentation et notre corps ? Une question à laquelle répondent des travaux publiés en 2025 dans Nature Microbiology.

Une bioaccumulation forte et rapide

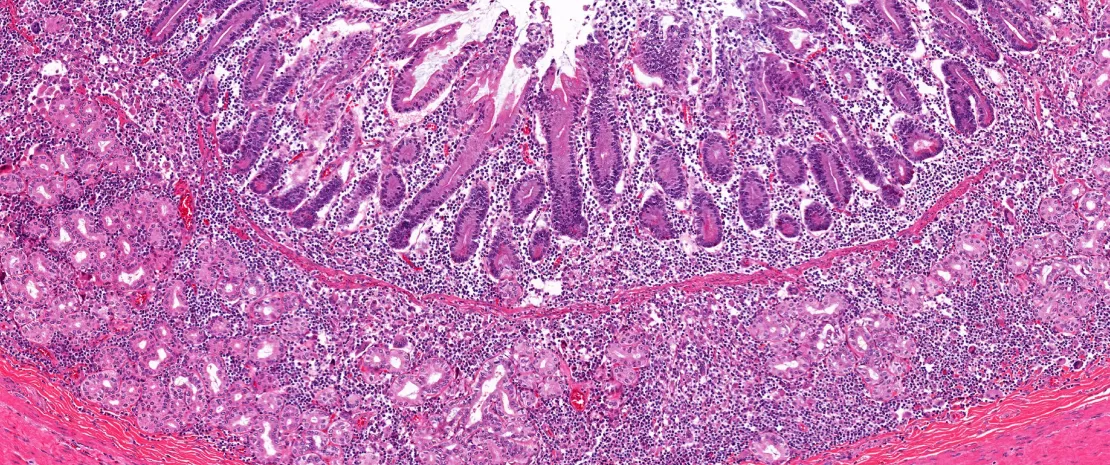

En testant 89 souches microbiennes, les chercheurs ont constaté que la capacité de bioaccumulation des PFAS varie considérablement d’une bactérie à l’autre : 38 souches, dont les bactéries du phylum des Bacteroidota, se montrent particulièrement bio-accumulatrices. Et ce, même à des concentrations faibles de PFAS. Le processus se révèle très rapide (quelques minutes suffisent), définitif (pas de relargage) et très efficace : la concentration intracellulaire en PFAS des bactéries est de l’ordre de 50 fois supérieure à celle du milieu, atteignant le millimolaire. Plus la molécule de PFAS est longue, plus elle est bioaccumulée par la bactérie.

4,700 Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) regroupent plus de 4 700 composés.

50 à 80 milliards € Le coût annuel pour la santé de l’exposition aux PFAS est estimé entre 50 et 80 milliards d’euros en Europe.

Peu d’impact sur le fonctionnement des bactéries

De manière surprenante, les PFAS bioaccumulés impactent peu la vie des bactéries : leurs propriétés physico-chimiques les conduit à s’agréger en amas intracellulaires denses, limitant leur toxicité cellulaire et leurs effets. Les bactéries semblent même s’adapter au fil des générations : la 100e génération de B. uniformis et E. coli ΔtolC grandit plus vite que ses ancêtres en présence de PFAS, tout en conservant ses capacités de bioaccumulation.

Si elle ne remet pas en cause la viabilité des bactéries, la bioaccumulation induit néanmoins quelques modifications, notamment chez les bactéries les plus accumulatrices : des changements sont observés au niveau des protéines membranaires (notamment les pompes à efflux chargées d’excréter les toxiques) et de la sécrétion d’acides aminés impliqués dans l’axe intestin-cerveau ou la réponse au stress.

Le saviez-vous ?

La demi-vie des PFAS à longue chaîne — c’est-à-dire le temps nécessaire pour que la moitié d'une substance se dégrade ou soit éliminée — pourrait aller de 10 à 100 ans, ce qui illustre leur extrême persistance dans l’environnement. Dans un organisme vivant, la demi-vie varie de quelques heures à quelques années selon la molécule.2

Des PFAS excrétés dans les selles

Enfin, la présence de bactéries bioaccumulatrices dans l’intestin accroit l’élimination des PFAS : les selles de souris porteuses d’un microbiote humain s’avèrent bien plus riches en PFAS que celles de souris sans microbiote. Et l’excrétion de PFAS est d’autant plus efficace que les bactéries de la flore intestinale sont fortement bioaccumulatrices. Pour autant, les auteurs se refusent à se stade à en tirer la moindre conclusion quant à un éventuel bénéfice santé.