Vers une redéfinition du microbiote vaginal sain à l’échelle mondiale

Aurions-nous une vision du microbiote vaginal trop bactério-centrée et ethno-centrée ? C’est en filigrane ce que sous-entend un article d’opinion 1 signé de chercheurs reconnus, qui militent pour davantage de recherches sur la diversité du microbiote vaginal dans tous les pays du monde, et rappellent le rôle clé de ce microbiote dans la santé des femmes ainsi que son rôle dans la prévention de certaines infections.

Section grand public

Retrouvez ici votre espace dédié

en_sources_title

en_sources_text_start en_sources_text_end

A propos de cet article

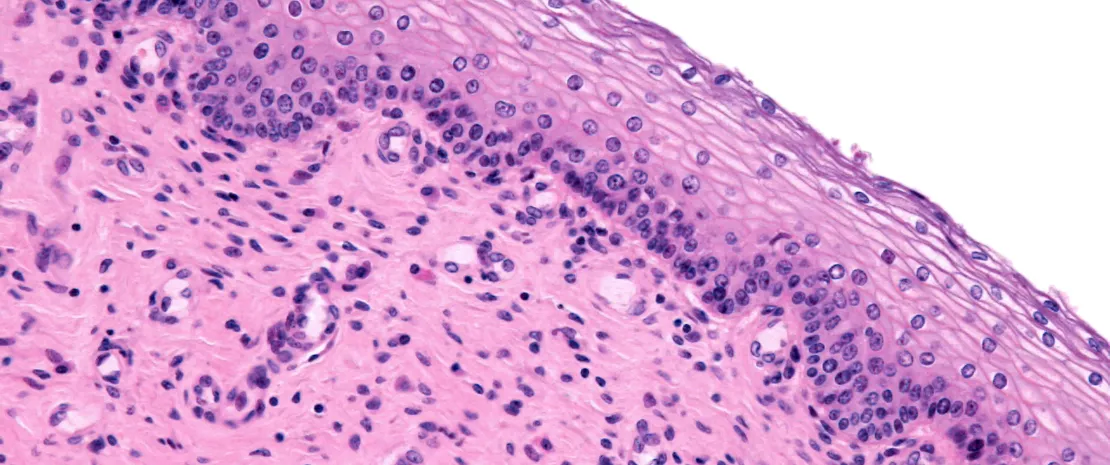

Le microbiote vaginal s’avère essentiel à la santé gynécologique des femmes. Avec une spécificité : alors que de nombreux microbiotes sont considérés comme sains lorsqu’ils sont diversifiés, une large prédominance des Lactobacilles est (pour le moment) considérée comme « l’étalon or » d’une flore vaginale en bonne santé.

Cette prédominance des Lactobacilles, en particulier de L. crispatus, est aujourd’hui associée à une protection accrue contre certaines infections, notamment sexuellement transmissibles, ainsi qu’à un moindre risque de complications pendant la grossesse. ce qui pourrait expliquer que leur présence majoritaire serve de référence actuelle pour définir un microbiote vaginal sain.

Néanmoins, comme le rappellent plusieurs sommités internationales dans un article d’opinion dédié à la santé vaginale des femmes, l’actuelle classification en 5

(sidenote:

Five community state types (CST)

- CST I dominée par Lactobacillus crispatus,

- CST II par L. gasseri,

- CST III par L. iners

- CST V par L. jensenii

- et CST IV, plus diversifié, qui n'est pas dominé par des Lactobacillus mais par un ensemble de bactéries anaérobies comme Gardnerella, Atopobium, Prevotella, et Finegoldia.

)

présente des limites : elle ne reflète pas l'ensemble de la biologie et de la fonctionnalité du microbiome vaginal. les auteurs citent l'étude belge Isala, où 10,4 % des participantes présentaient une co-dominance de L. crispatus (CST I) et de L. iners (CST III), révélant la possibilité de CST co-existants chez certaines femmes. Autre limite : le rôle des champignons, eucaryotes, archées et virus est largement sous-exploré.

Des données principalement dans les pays riches

Pour illustrer leur raisonnement, les auteurs reviennent sur la vaginose bactérienne, diagnostiquée par le (sidenote: Score de Nugent Système de notation diagnostique permettant d'évaluer la vaginose bactérienne en fonction de la présence et des proportions de certaines bactéries par coloration de Gram dans un échantillon vaginal. ) ou les (sidenote: Critères d'Amsel Diagnostic clinique reposant sur quatre signes : pH des sécrétions vaginales supérieur à 4,5, test d'odeur positif (odeur de poisson avarié après ajout de 10 % de potasse (KOH), présence de cellules « indicatrices » (grandes cellules épithéliales tapissées de bactéries) et pertes vaginales anormales. Au moins trois de ces signes doivent être présents pour qu’une VB soit diagnostiquée. ) , Un diagnostic qui souffre de biais, notamment géographiques.

La vaginose bactérienne est une cause très fréquente de pertes vaginales chez les femmes en âge de procréer.

La prévalence de la vaginose bactérienne varie selon les pays et les groupes de population, mais elle se situe entre 23 et 29 % selon une revue systématique et méta-analyse récente de la prévalence mondiale chez les femmes en âge de procréer. La vaginose bactérienne augmente le risque de contracter et de transmettre des infections tel que le VIH ainsi que d’autres IST et, si elle n’est pas traitée, peut entraîner des effets néfastes pendant la grossesse.

En 2024, l’OMS a publié le document intitulé Recommendations for the treatment of Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Candida albicans, bacterial vaginosis and human papillomavirus (anogenital warts) afin de fournir des recommandations cliniques et pratiques à jour fondées sur des données probantes sur la prise en charge des cas de vaginose bactérienne.

La moindre présence des lactobacilles et la plus grande fréquence de la vaginose chez les femmes noires et latino-américaines (vs femmes d'origine asiatique ou européenne) vivant aux États-Unis est-elle réelle ou liée à des limites méthodologiques ? Les inégalités socio-économiques entre populations pourraient-elles expliquer certaines différences ? Quid des comportements différents, comme la douche vaginale, facteur de risque reconnu de la dysbiose vaginale ? Quid également des nombreuses Américaines classées comme afro-américaines même si (plus de) la moitié de leurs ancêtres sont des Européens blancs ?

Au final, que sait-on réellement de la composition du microbiote vaginal « sain » et équilibré des femmes d'origines géographiques et ethniques différentes

Des projets sur tous les continents

Les auteurs mettent en avant le manque d’études dans des pays à niveau de revenu faible ou intermédiaire, malgré un nombre croissant d'initiatives qui tentent de combler ce manque :

- Le Vaginal Human Microbiome Project (VaHMP) cartographie les données sur la flore vaginale de femmes de différentes origines ethniques vivant aux États-Unis ;

- La base de données VIRGO complète les données américaines des données issues de six pays de différents continents ;

- La Vaginal Microbial Genome Collection (VMGC) contient les données de 14 pays ;

- Le Vaginal Microbiome Research Consortium comporte une partie spécifique pour l'Afrique et le Bangladesh.

Autre approche : la science citoyenne (contribution des citoyens à la recherche sur le microbiome vaginal à travers le monde dans une approche ascendante et locale), à l’image du projet Isala des auteurs sur la flore vaginal. Après son succès en Belgique (plus de 6 000 candidatures pour 200 femmes recherchées), l’initiative a été étendue à un réseau mondial de partenaires sur différents continents (Amérique, Afrique, Asie et Europe), en favorisant la collaboration entre équipes.

Autant d’initiatives que les auteurs jugent nécessaires à une compréhension plus complète d'un microbiome vaginal « sain ».

Parler de la santé des femmes: les conseils du Pr.Graziottin

Ces avancées pourraient également permettre de mieux cerner les conditions qui favorisent l’équilibre de ce microbiote, notamment en approfondissant le rôle protecteur de certaines espèces comme Lactobacillus crispatus, et en évaluant de manière rigoureuse l’intérêt des probiotiques dans cette dynamique.