Cancer : le microbiote impliqué dans l’effet abscopal

Comment expliquer les effets abscopaux de la radiothérapie dans le cadre d’une immunothérapie ? L’irradiation intestinale à faible dose, intentionnelle ou accidentelle, agirait en synergie avec l’immunothérapie, un rôle majeur du microbiote intestinal.

Section grand public

Retrouvez ici votre espace dédié

en_sources_title

en_sources_text_start en_sources_text_end

A propos de cet article

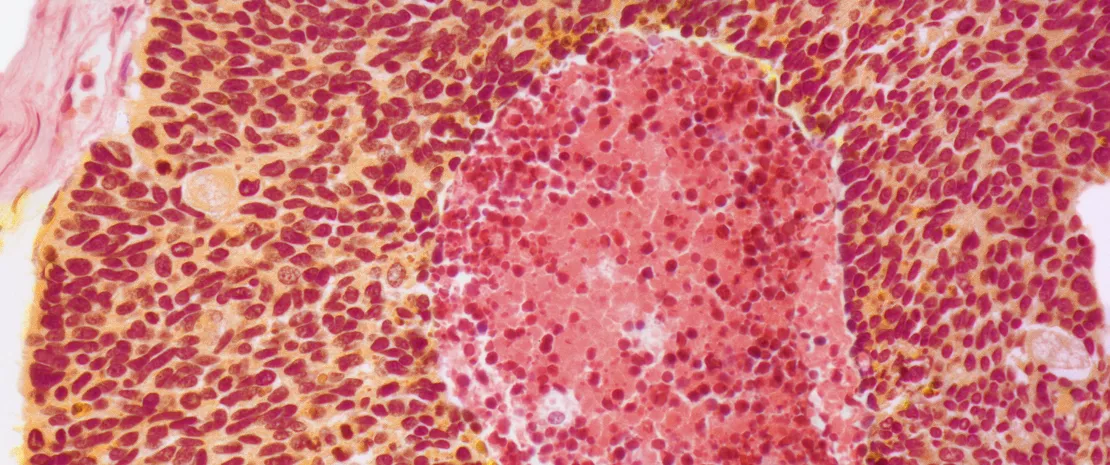

C’est une des énigmes de la cancérologie : les effets (sidenote: Effet abscopal Du latin ab- « éloigné » et du grec skopos « cible », littéralement « loin de la cible » - Régression de lésions tumorales situées en dehors du champ d’irradiation, car l’irradiation d’une lésion peut entraîner l’activation de réponses immunitaires antitumorales, ou potentialiser leur efficacité, conduisant ainsi à la destruction de lésions non irradiées par les effecteurs immunitaires antitumoraux. Approfondir https://doi.org/10.1016/j.mednuc.2024.11.007 ) de la radiothérapie, observés chez certains patients mais pas d’autres. Avec néanmoins une avancée importante en 2025 : une équipe internationale a montré que l'irradiation intestinale à faible dose (ILDR) augmente les bénéfices cliniques des immunothérapies ciblant les (sidenote: Immunothérapie reposant sur des anticorps monoclaux dirigés contre les points de contrôle du système immunitaire ) ou de la chimiothérapie, dans 8 cohortes rétrospectives de patients et dans un modèle préclinique chez la souris. Cette recherche met ainsi en lumière le rôle essentiel de l’environnement intestinal dans la réponse au traitement.

Une question de dose…

Point de départ des chercheurs : des patients atteints de tumeurs métastatiques inclus dans un essai multicentrique de phase 2, qui ont reçu une (sidenote: SABR (radiothérapie stéréotaxique d’ablation) aussi appelée RSC (radiothérapie stéréotaxique corporelle) Radiothérapie qui repose sur l’émission de nombreux faisceaux de radiation de différents angles qui se rencontrent sur la tumeur. La tumeur reçoit donc une forte dose de radiation, alors que chaque faisceau qui circule dans le tissu voisin est de faible dose. Cela réduit les effets de la radiation sur le tissu sain entourant la tumeur. La RSC est administrée en moins de séances que la radiothérapie externe standard. On peut avoir recours à la RSC pour traiter les tumeurs au pancréas, au poumon, au foie ou à la colonne vertébrale. Approfondir https://cancer.ca/fr/treatments/treatment-types/radiation-therapy/external-radi… ) en combinaison avec un anticorps anti-PD-L1. Parmi eux, 13 patients (41 %) exposés à une ILDR accidentelle, avec une dose médiane de radiothérapie de 3,3 Gy au duodénum, 1,0 Gy au jéjunum/iléon, et 1,3 Gy au côlon, ont affiché un bien meilleur taux de survie à 24 mois : 38 % (5/13) contre 5 % (1/19) ! Ce résultat met en lumière l'efficacité accrue d’un traitement combiné.

Poussés par ce résultat inattendu, les chercheurs ont repris les résultats de 7 cohortes indépendantes de patients atteints de cancer, soit un total de 388 patients. Même constat alors : une ILDR fortuite administrée à des doses de 0,25 à 3 Gy améliore la survie de patients atteints de cancer avancé.

Microbiote, cancer et immunothérapie

Le microbiote intestinal joue un rôle clé dans la réponse aux immunothérapies contre le cancer. Certaines bactéries intestinales comme les Clostridiales renforcent l’immunité antitumorale. À l’inverse, les antibiotiques peuvent compromettre l’efficacité des traitements immunitaires . La transplantation de microbiote fécal (TMF) apparaît ainsi comme une stratégie thérapeutique prometteuse.

… et de bactéries

La réponse immunitaire anti-tumorale et la survie semblent également liées aux différences de flores intestinales entre les individus: comparativement à des adultes en bonne santé, les non répondeurs au traitement associant une ILDR et des anticorps anti-PD-L1 abritaient, avant traitement, moins d’espèces de bactéries typiques des répondeurs (Christensenella minuta et Ruminococcus bromii) et davantage d’espèces de bactéries typiques d’une mauvaise réponse au traitement (Enterocloster aldensis et Parabacteroides distasonis).

Il semble que les interactions métaboliques et immunitaires entre l’hôte et le microbiote intestinal permettraient l’activation des cellules T CD8⁺. Diverses souches de Christensenella minuta semblent renforcer sélectivement l’efficacité de l’ILDR et de l’anti PD-L1, en favorisant la migration des cellules dendritiques intestinales exprimant PD-L1 vers les ganglions lymphatiques drainant la tumeur.

Selon les auteurs, les analyses du microbiote intestinal avant l'initiation du traitement pourraient aider à sélectionner les patients susceptibles de bénéficier de ce traitement en association… et ceux dysbiotiques qui pourraient tirer bénéfice d’une transplantation de microbiote fécal préalable.