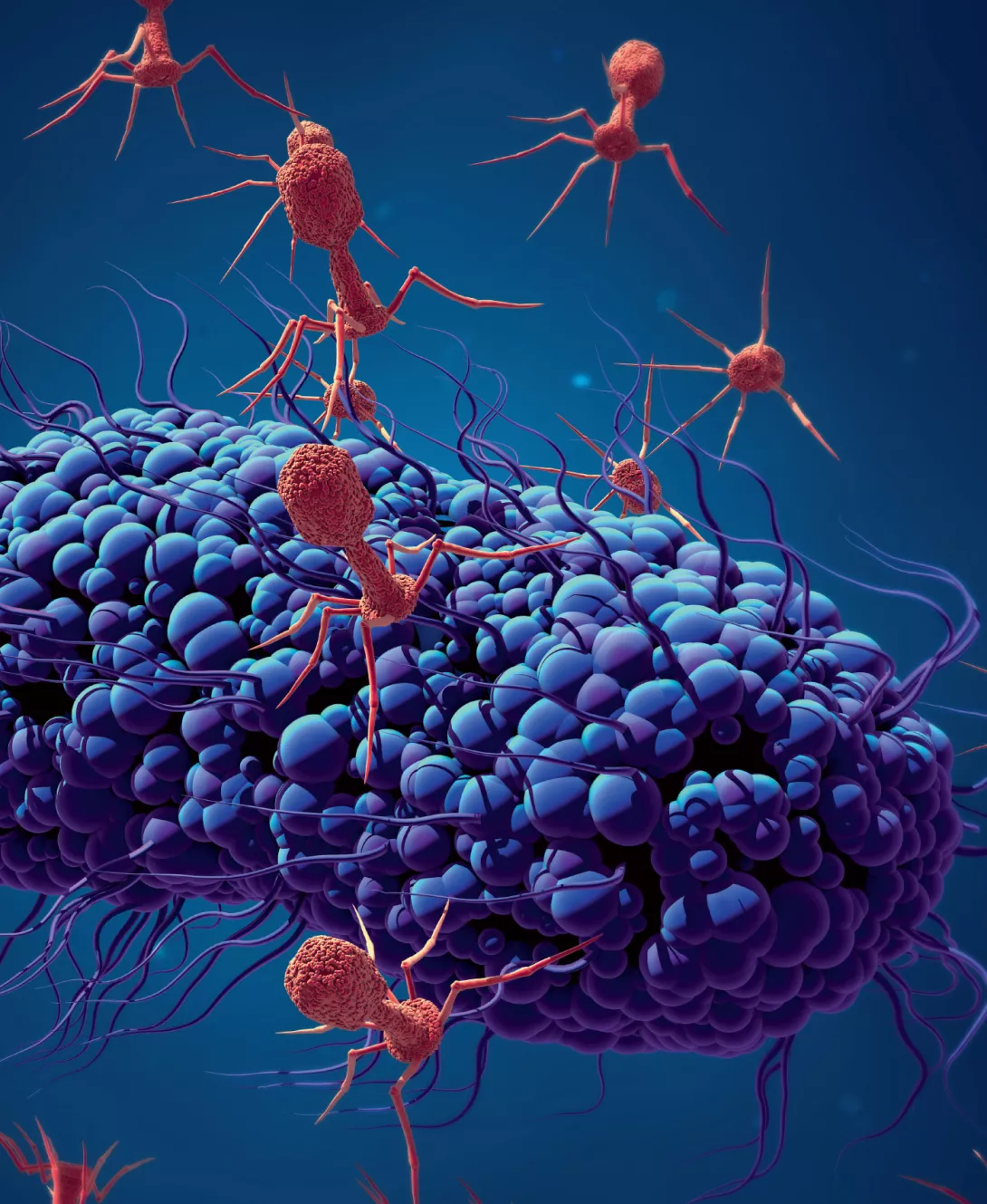

La maladie hépatique alcoolique est une pathologie à mortalité élevée et en manque d’innovation thérapeutique et pronostique. Le rôle de l’axe intestin-foie a été récemment mis en lumière dans les complications de l’alcoolisme, notamment via une translocation de bactéries intestinales vers le foie. Une dysbiose fongique serait-elle également à l’œuvre ?

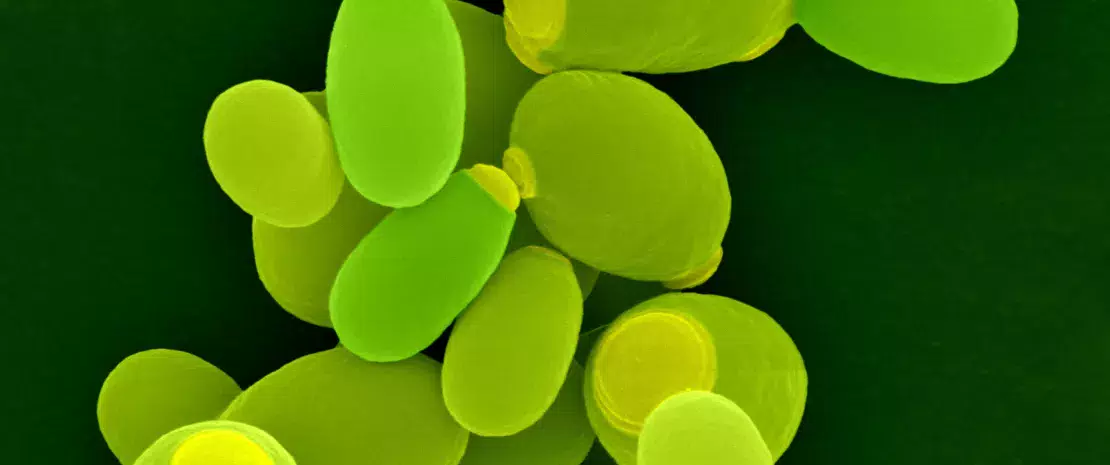

Prolifération de Candida

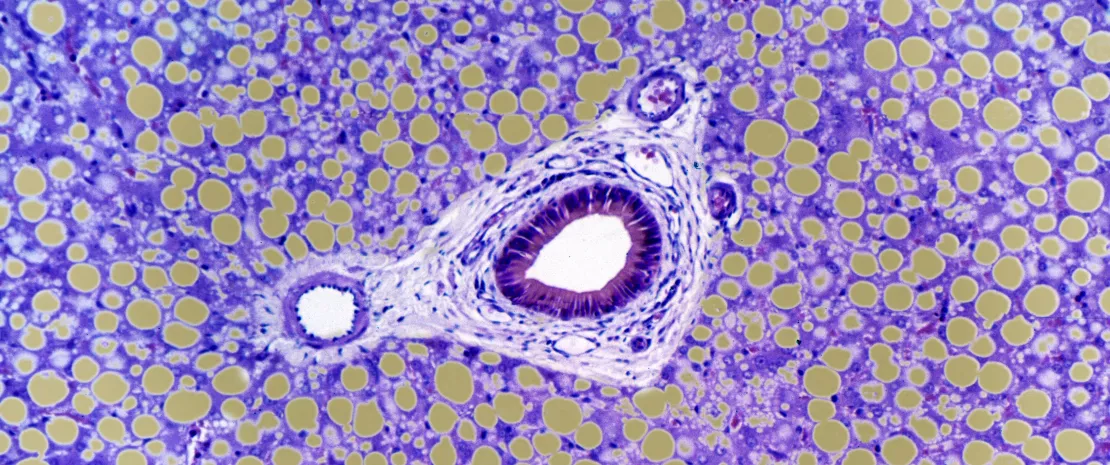

À partir d’une cohorte nord-américaine et européenne, une équipe internationale a étudié le mycobiote intestinal de 59 patients atteints d’hépatite alcoolique, 15 patients ayant une consommation problématique d’alcool* présentant différents stades d’atteinte hépatique, et 11 sujets contrôles. Une nette prolifération de Candida a été observée dans les deux groupes de malades ainsi qu’une moindre richesse et diversité fongiques par rapport aux contrôles, chez qui le genre Penicillium dominait. Par ailleurs, une corrélation entre mycobiote intestinal et paramètres cliniques a été établie : la présence des Candida était associée à une augmentation de la fibrose péricellulaire, tandis que les Penicillium étaient liés à une inflammation moins importante et une réduction des corps de Mallory**.

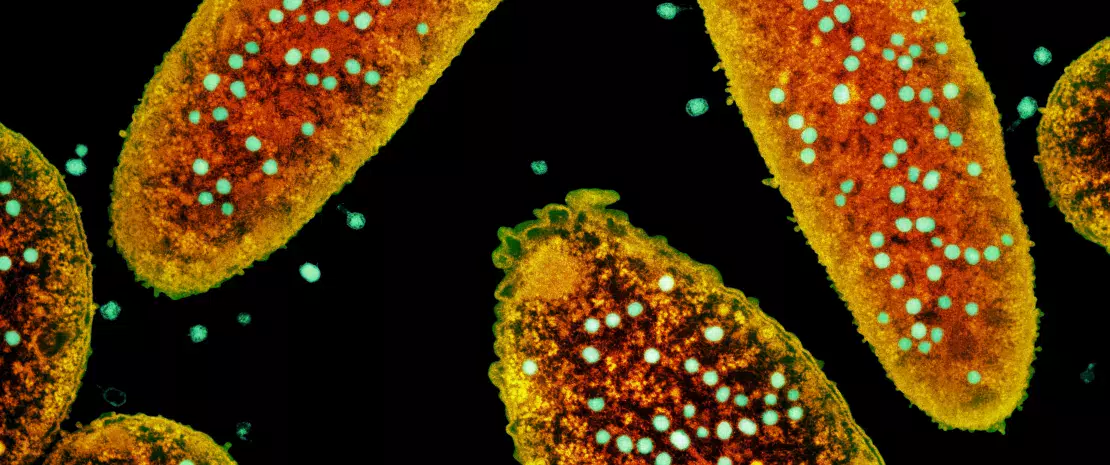

Une réponse immunitaire plus marquée

Les anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) ont été mesurés afin de détecter d’éventuelles réponses immunologiques aux espèces fongiques, en particulier à Candida albicans. Les niveaux d’ASCA sont apparus significativement plus élevés dans le groupe des malades hépatiques alcooliques par rapport aux deux autres groupes : les auteurs l’expliquent par l’augmentation des taux de Candida combinée à la phagocytose fongique altérée. Cette addition aboutit à une réponse immunitaire plus marquée, contrairement aux sujets ayant une consommation abusive d’alcool chez lesquels la phagocytose serait maintenue. De plus, taux d’ASCA et mortalité étaient liés : à partir de 34 UI/ml, la mortalité à 90 et 180 jours était significativement plus élevée, indépendamment d’autres facteurs confondants (corticoïdes ou pentoxyfilline (traitements de référence), score MELD*** taux de translocation bactérienne).

De nouvelles options en ligne de mire

D’autres études ont montré que les patients cirrhotiques ont un risque majoré de contracter une infection fongique, l’aspergillose étant une complication fréquente et souvent mortelle chez les malades hépatiques alcooliques. Le mycobiote intestinal apparaît donc comme une cible thérapeutique potentielle qu’il serait pertinent d’explorer, selon les auteurs. De même pour le taux d’ASCA, en combinaison avec le score MELD, qui permettrait d’améliorer le diagnostic au regard du risque de mortalité. Avant cela, ces résultats devront être confirmés, le nombre de participants étant ici relativement faible, et la consommation d’antibiotiques chez certains d’entre eux ayant pu influer sur la composition du mycobiote intestinal.

*dans l’étude, la consommation abusive d’alcool chez les patients hépatiques alcooliques a été définie comme supérieure à 50g/jour pour les hommes et à 40g/jour pour les femmes sur les 3 derniers mois ; une consommation non-problématique est réputée ne pas excéder 20g/jour.

**amas résiduels de microfilaments consécutifs à la toxicité de l’alcool et de ses métabolites.

***Model for end stage liver disease: score pronostic de référence établi à partir de l’INR (temps de saignement), du taux de bilirubine et de créatinine.