Hyperglycémie, excès de lipides dans le sang, hypertension : les effets d’une alimentation trop riche en gras sont connus mais ils ne sont que le sommet de l’iceberg. En profondeur, les chercheurs ont mis au jour le rôle majeur du microbiote intestinal dans ces perturbations du métabolisme. En triant au passage le bon gras de l’ivraie.

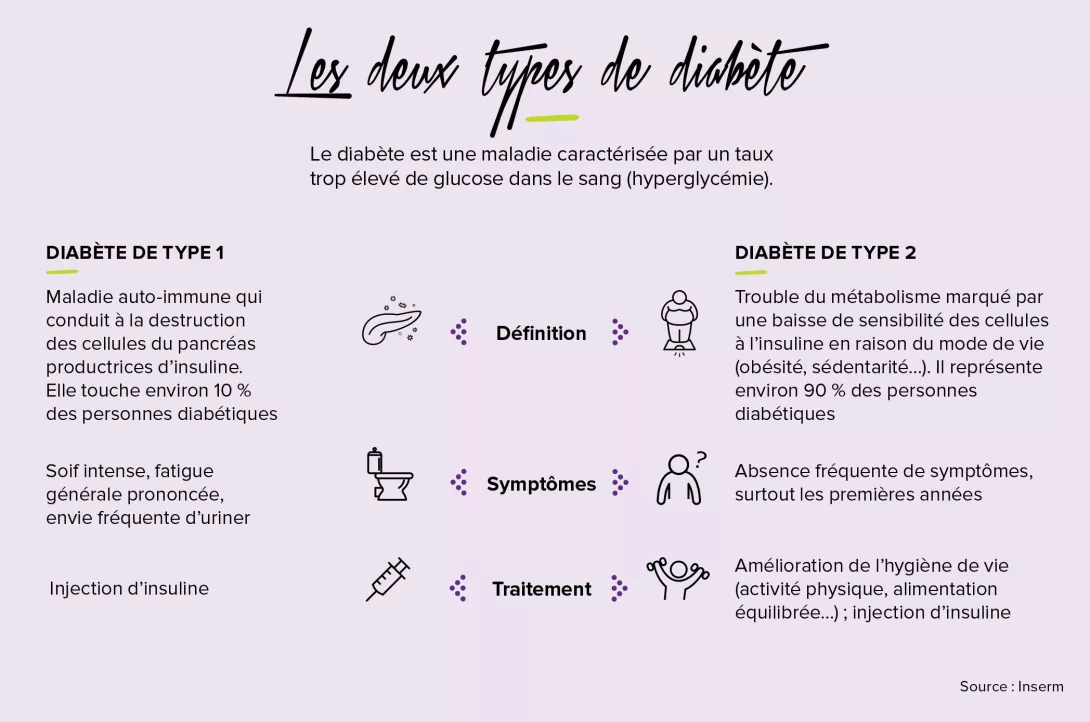

Chez les souris de laboratoire nourries d’une « pâtée » extra-grasse comme chez des patients atteints de syndrome métabolique, le constat est le même : leur flore intestinale ne ressemble pas à celle de congénères en bonne santé : trop de gras au quotidien réduit ainsi la quantité d’Akkermansia muciniphila, une bactérie bénéfique qui améliore la glycémie et la sensibilité à l’insuline, et protège contre la formation de plaques graisseuses dans les vaisseaux (l’athérosclérose). Comme son nom l’indique, cette bactérie produit aussi une substance appelée « mucine » qui consolide le mucus protecteur de la barrière intestinale. Autre effet collatéral de l’excès de gras alimentaire : la diminution des lactobacilles et bifidobactéries, de « bonnes » bactéries qui réduisent l’inflammation et la formation du tissu adipeux.

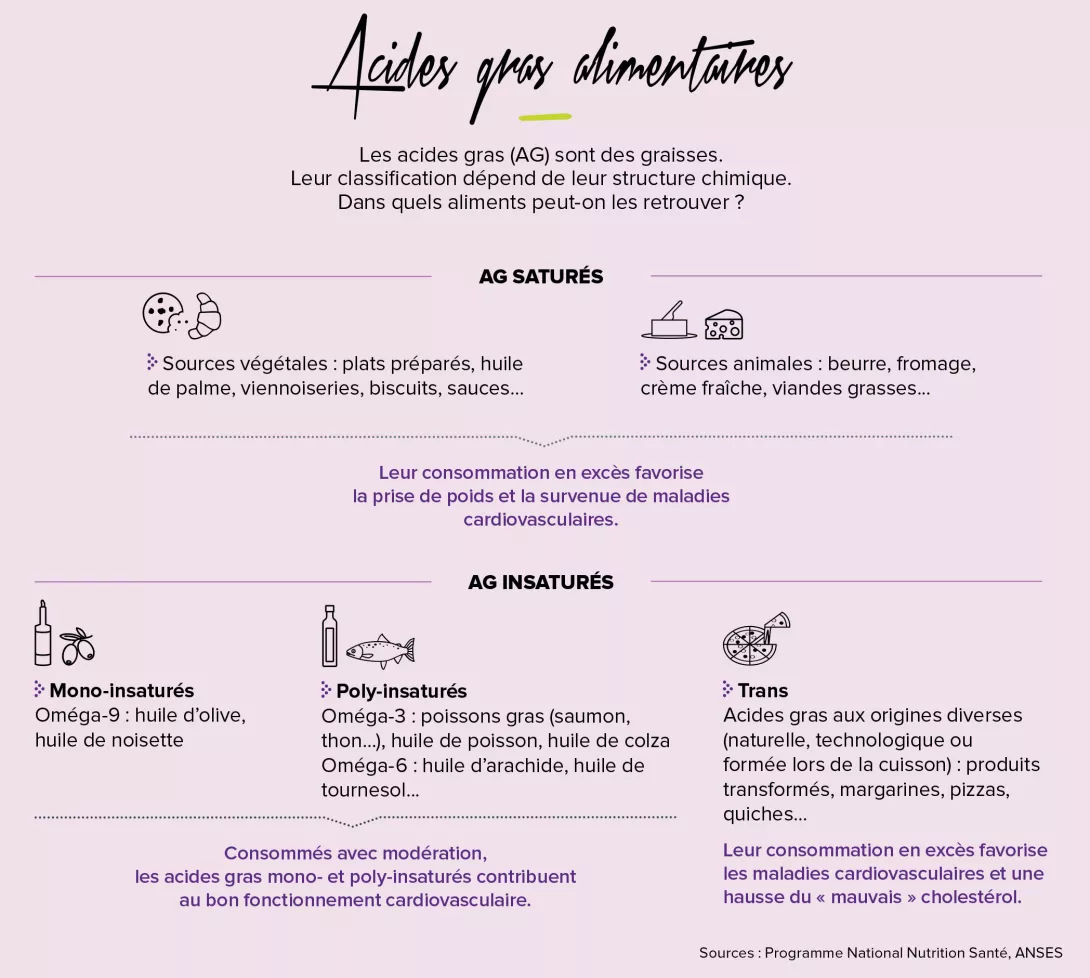

Tous les gras ne se valent pas

Mais au fait, de quel gras parle-t-on ? Les acides gras saturés comme l’huile de palme sont bel et bien à éviter, comme le martèlent les messages de santé publique : ils sont associés à une baisse de la diversité bactérienne et à une prise de poids. À l’inverse, l’acide oléique contenu dans l’huile d’olive, un acide gras mono-insaturé de la famille des oméga-9, serait capable de restaurer la diversité bactérienne et de diminuer le poids – chez la souris tout du moins. Il faudrait également miser sur les acides gras poly-insaturés de type oméga-3, comme l’huile de poisson, qui favorisent la présence d’Akkermansia muciniphila, de lactobacilles et de bifidobactéries. Ces oméga-3 doivent d’ailleurs primer sur les oméga-6, eux aussi essentiels à l’organisme mais à consommer avec modération car ils entretiennent l’inflammation et la baisse des bifidobactéries.

« Mange tes fibres d’abord »

Et comme le gras ne fait pas tout, en bien comme en mal, une autre catégorie d’aliments pèse aussi dans la balance métabolique : les fibres, ces sucres non-digestibles présents dans les céréales, tubercules, noix, graines, fruits et légumes. Sans fibres à fermenter pour en extraire de l’énergie sous forme d’AGCC, les bactéries se mettent à grignoter le mucus protecteur qui tapisse nos cellules intestinales, les exposant aux invasions bactériennes. Par ailleurs, les fibres permettent un meilleur contrôle de la glycémie, probablement grâce à la présence de Prevotella dans nos intestins. Moralité : pour votre microbiote, consommez sans excès du gras – mais du bon – et n’oubliez pas vos fibres !