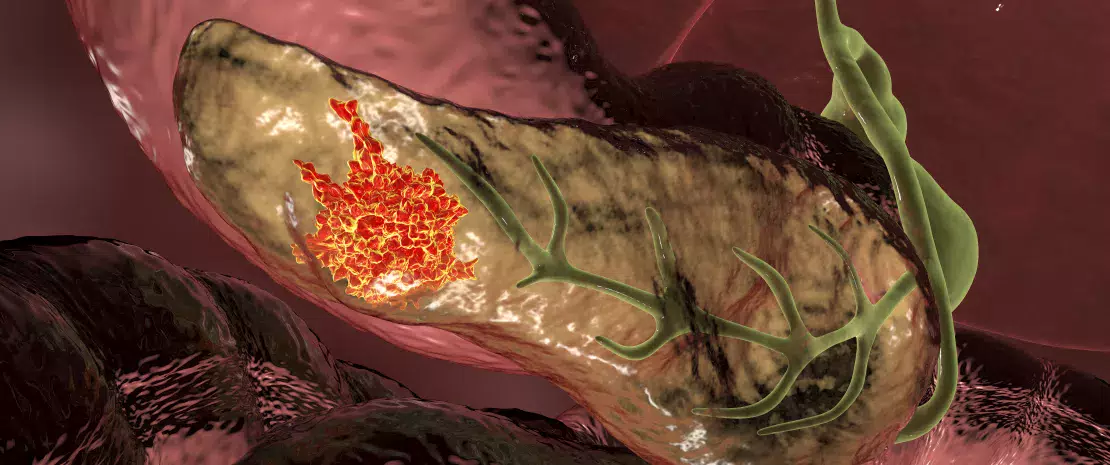

Grâce aux progrès de l’imagerie, des lésions kystiques néoplasiques du pancréas sont de plus en plus souvent détectées. Parmi elles, les tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du pancréas (TIPMP), qui peuvent évoluer en cancer pancréatique, sont les plus communes. Or le microbiote pancréatique pourrait être impliqué de plusieurs manières dans l’évolution de ces lésions : les tissus cancéreux du pancréas sont plus riches en bactéries ; les bactéries de l’espèce Fusobacterium sont associées à un mauvais pronostic ; les bactéries intratumorales métaboliseraient la gemcitabine, réduisant les effets thérapeutiques de cet anti-cancéreux.

Caractériser le microbiome kystique

Une étude rétrospective avait déjà tenté de caractériser les microbiomes de différents kystes, mais sans résultats significatifs, peut-être en raison d’une méthodologie ayant pu induire des contaminations (prélèvement via la bouche et l’œsophage). Pour lever le doute, une étude prospective vient d’être menée, basée sur des échantillons de liquide kystique et de plasma recueillis durant les résections pancréatiques de 105 patients à l’hôpital Karolinska, en Suède. A posteriori, 21 cas non-TIPMP, 57 TIPMP et 27 TIPMP cancéreuses ont été diagnostiqués.

Plus de bactéries et d’inflammation

Les résultats montrent une quantité d’ADN bactérien supérieure et une concentration en IL-1β (interleukine pro-inflammatoire) plus élevée dans le liquide kystique des patients diagnostiqués comme porteurs d’une TIPMP (cancéreuse ou non), comparativement aux non-porteurs. Cette corrélation n’est pas retrouvée dans le plasma, ce qui suggère un phénomène local limité au kyste. Malgré une forte variabilité individuelle de la composition du microbiote intrakystique, l’étude souligne la co-occurrence et l’enrichissement des kystes en certaines bactéries de la cavité buccale, notamment Fusobacterium nucleatum et Granulicatella adiacens. Enfin, l’histoire clinique souligne une présence élevée d’ADN bactérien intrakystique associée, entre autres, à des lésions endoscopiques antérieures liées à des procédures invasives. En revanche, cette élévation était indépendante de l'utilisation d’inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) et d’antibiotiques.

Perspectives de prise en charge

Si ces résultats demandent encore à être approfondis, ils suggèrent le rôle de certaines bactéries buccales dans l’évolution des kystes précurseurs du cancer du pancréas. Bien qu’il soit prématuré d’imaginer un test prédictif du cancer pancréatique basé sur l’ADN bactérien intrakystique, les auteurs soulignent la possibilité d’utiliser, à terme, le microbiome pancréatique dans la prise en charge des patients. Parmi les pistes à investiguer : l’intérêt des antibiotiques ou l’impact des procédures invasives.