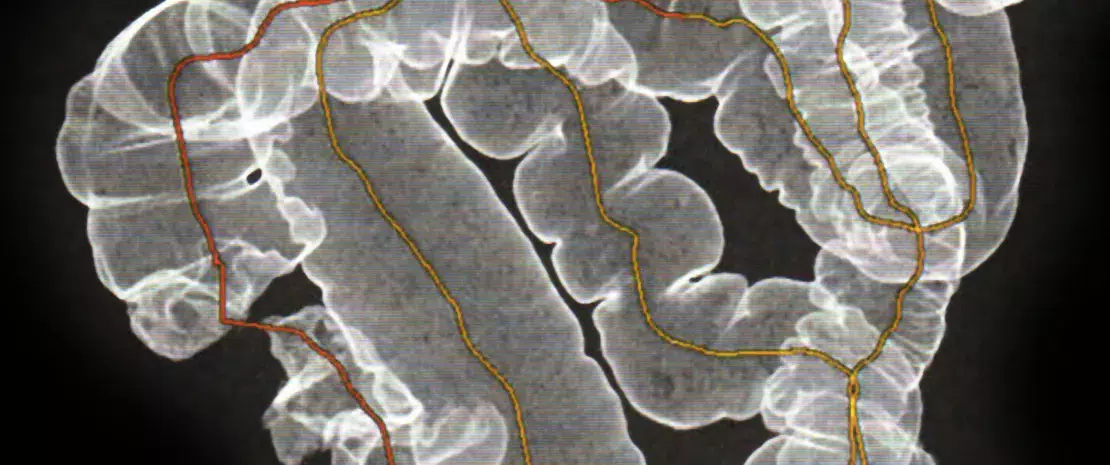

Cancer colorectal : une bactérie au cœur de la chimiorésistance

La présence de la bactérie Fusobacterium nucleatum dans les cellules tumorales diminuerait significativement l'efficacité de l'une des chimiothérapies adjuvantes de référence dans le traitement du cancer colorectal, selon une étude chinoise.

Le microbiote intestinal E. coli signe son rôle dans le cancer colorectal Cancer colorectal : de la dysbiose à l’altération ADN Antibiotiques et microbiote intestinal : quels impacts sur le long terme ?

Viande rouge et maladies cardiovasculaires : le rôle du microbiote intestinal

Pourquoi les amateurs de viandes rouges ont-ils un plus grand risque cardiovasculaire ? Probablement en raison de leur taux sanguin élevé de TMAO, une molécule produite par les bactéries du microbiote intestinal, selon une étude publiée dans la revue European Heart Journal.

Le microbiote intestinal L'alimentation

L’intelligence artificielle pour diagnostiquer les maladies cardiovasculaires au travers des selles ?

L’intelligence artificielle pour diagnostiquer les maladies cardiovasculaires au travers des selles ?

MICROREVEAL #2 : zoom sur le microbiote intestinal

MICROREVEAL #2 : zoom sur le microbiote intestinal

Sources :

Wang Z et Bergeron N, Levison BS et al. Impact of chronic dietary red meat, white meat, or non-meat protein on trimethylamine N-oxide metabolism and renal excretion in healthy men and women. European Heart Journal 2019 Feb 14;40(7):583-594.

Cancer du poumon : l'influence majeure du microbiote pulmonaire

Selon une équipe américaine, la progression des cellules tumorales dans l’adénocarcinome pulmonaire serait alimentée par une dysbiose du microbiote pulmonaire via un dysfonctionnement de la réponse immunitaire locale. De nouveaux traitements anticancéreux pourraient directement s’inspirer de ces résultats.

Le microbiote pulmonaire Le microbiote intestinal impliqué dans le cancer du poumon Le microbiote pulmonaire, un marqueur pronostique de la BPCO ? Antibiotiques et microbiote intestinal : quels impacts sur le long terme ?

Additifs alimentaires : un impact sur le comportement ?

On les savait déjà mauvais pour la santé, mais les additifs alimentaires perturberaient également le microbiote intestinal et agiraient sur le comportement, d’après une nouvelle étude. Une hypothèse qui pourrait bien nous inciter à revoir nos habitudes alimentaires.

Le microbiote intestinal Troubles de l'humeur L'alimentation

Une gélule high-tech pour prélever le microbiote intestinal

Une gélule high-tech pour prélever le microbiote intestinal

Sources :

Holder MK, Peters NV, Whylings J et al. Dietary emulsifiers consumption alters anxiety-like and social related behaviors in mice in a sex-dependent manner. Scientific Reports. 2019 ; 9:172

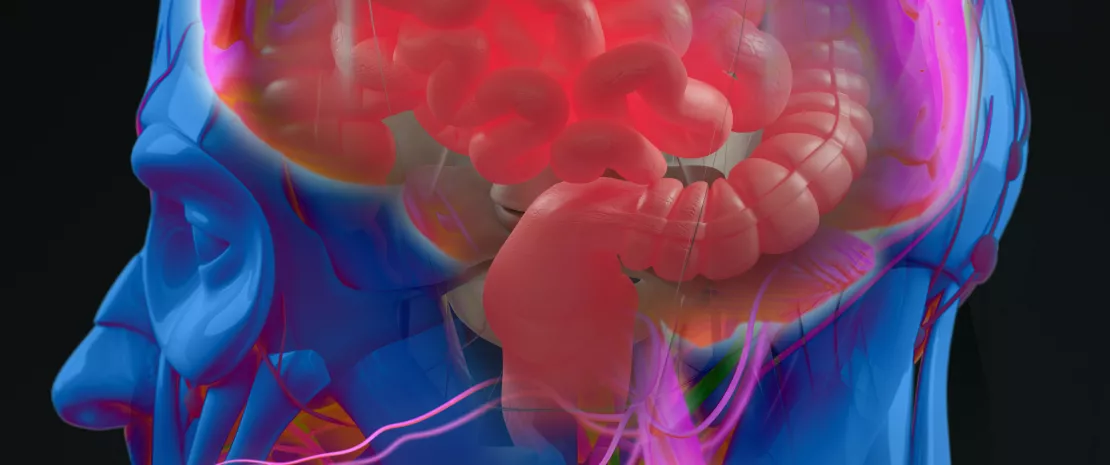

Dépression : vers une confirmation du dialogue intestin-cerveau ?

Qualité de vie et dépression seraient en partie liées avec la composition du microbiote intestinal ? Une étude esquisse les contours d'un microbiote intestinal neuroactif - ou neuromicrobiome – un nouveau champ de recherche en plein essor.

Le microbiote intestinal Alcoolisme : expliquer les troubles sociaux grâce au microbiote Les deux visages des antibiotiques : sauveurs de vie, perturbateurs de microbiotes

Vers une cure de jouvence bactérienne ?

Des chercheurs ont identifié certaines bactéries de la flore intestinale qui permettraient de déterminer l'âge d'un individu avec une relative précision. La mise au point d’un cocktail de bactéries rajeunissantes se profilerait-elle à l’horizon ? Rien n’est moins sûr.

Le microbiote intestinal L'alimentation

Montre-moi ta flore intestinale, et je te dirai d’où tu viens

Montre-moi ta flore intestinale, et je te dirai d’où tu viens

MICROREVEAL #2 : zoom sur le microbiote intestinal

MICROREVEAL #2 : zoom sur le microbiote intestinal

Sources :

Galkin F, Aliper A, Putin E, et al. Human Gut Microbiome Aging Clock Based on Taxonomic Profiling and Deep Learning, iScience. 2020 Jun 26;23(6):101199.

Maladie d’Alzheimer : implication du microbiote buccal confirmée

La maladie d'Alzheimer pourrait être la conséquence d'une inflammation chronique du tissu neuronal due à la colonisation d'une bactérie provenant du microbiote buccal qui produit des protéines toxiques : les gingipains. Des applications thérapeutiques sont déjà à l'étude.

Le microbiote ORL Alzheimer : comment la dysbiose intestinale influencerait la pathologie amyloïde Sarcopénie : le microbiote intestinal implique dans la perte de masse et de fonction des muscles squelettiques ? Maladie de parkinson : les antibiotiques, et le microbiote, impliqués

Allergie au lait de vache et microbiote intestinal sont-ils liés ?

Et si l’on pouvait prévenir et/ou guérir l’allergie aux protéines de lait de vache en restaurant le microbiote des enfants à risque ? Une hypothèse accréditée, semble-t-il, par des travaux publiés dans la revue Nature Medicine.

Le microbiote intestinal Allergies alimentaires L'alimentation

Sources :

Feehley T, Plunkett C, Bao R et al. Healthy infants harbor intestinal bacteria that protect against food allergy. Nature Medicine, Letters

Microbiote intestinal et évolution de la stéatose hépatique non alcoolique

Une étude vient de faire le lien entre le microbiote intestinal et l’état d’inflammation favorisant l’aggravation de la stéatose hépatique non alcoolique en stéato-hépatite, via la production d’acides gras à chaînes courtes.

Le microbiote intestinal Stéatose hépatique : le microbiote viral également impliqué Hépatite alcoolique : vers de nouvelles cibles fongiques ? Les deux visages des antibiotiques : sauveurs de vie, perturbateurs de microbiotes