Le retard de croissance affecte un quart des enfants de moins de 5 ans dans le monde. L'une des causes serait le syndrome d'Entéropathie Environnementale Pédiatrique (EEP), responsable d’une malnutrition qui associe infections bactériennes intestinales à répétition (dues au manque d’hygiène) et inflammation chronique attribuable à une prolifération bactérienne intestinale*. D’après une étude française incluant des enfants en retard de croissance (à Madagascar et en République centrafricaine), ce ne serait pas le seul facteur.

Translocation du microbiote oral

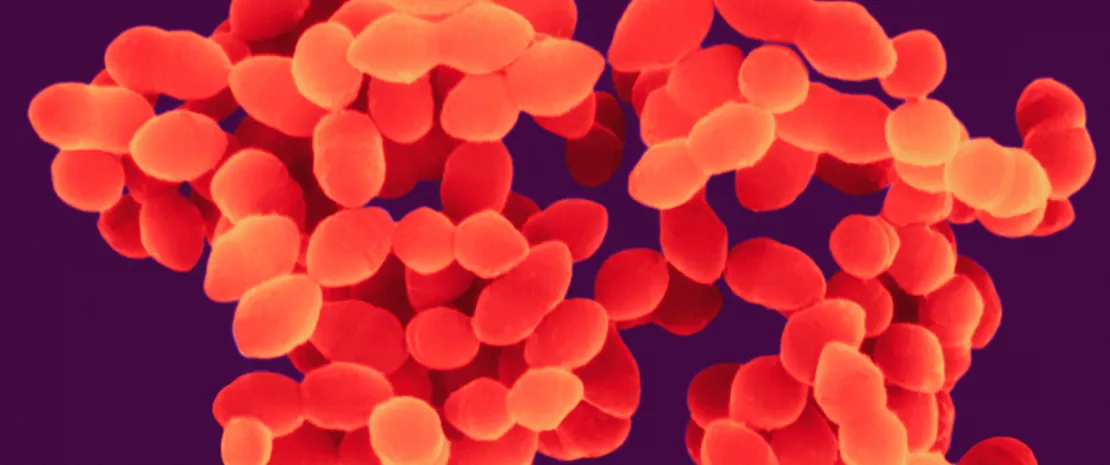

Malgré des différences génétiques, environnementales et nutritionnelles entre les deux pays, les chercheurs ont découvert chez les enfants malades issus des deux communautés une colonisation du microbiote intestinal par des bactéries du microbiote oropharyngé. Les espèces appartenant entre autres aux genres Haemophilus, Neisseria, Moraxella ou encore Porphyromonas (colonisant habituellement la flore orale) ont été observées dans les 57 échantillons gastriques et 46 duodénaux recueillis. Or d’après la littérature, certaines de ces bactéries sont associées à des maladies inflammatoires (dont les cancers digestifs, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires).

Un marqueur fécal à visée diagnostique

Ces bactéries oropharyngées ont également été retrouvées dans les échantillons duodénaux et surreprésentées dans les 404 échantillons péri-rectaux récoltés chez les enfants en retard de croissance, et non chez les enfants du groupe contrôle. Etaient également plus abondantes des bactéries entéropathogènes appartenant aux genres Escherichia coli/Shigella et Campylobacter. Une diminution des Clostridiales a par ailleurs été retrouvée dans les selles des enfants atteints. Ces bactéries produisent du butyrate, un acide gras à chaîne courte (AGCC) nutriment des cellules épithéliales et acteur de la résistance de l’hôte face à la prolifération de bactéries opportunistes. Les selles des enfants malades porteraient donc une signature caractéristique du retard de croissance associant bactéries oropharyngées, entéropathogènes et faible taux de Clostridiales. De quoi envisager la mise au point de marqueurs non invasifs.

Une nouvelle hypothèse

Les auteurs suggèrent que la présence de bactéries oropharyngées dans le microbiote fécal pourrait être un facteur contribuant à la pathophysiologie de l’EEP. La prolifération de ces bactéries oropharyngées au niveau de l’intestin grêle et du côlon génèrerait une inflammation. Associée à la présence d’entéropathogènes et à des taux réduits de butyrate, elle conduirait les enfants vers un état de malnutrition chronique, et donc à un retard de croissance consécutif. Une hypothèse qui pourrait être confirmée par l’étude d’une cohorte de 1 000 enfants, actuellement en cours.

*ou SIBO (Small Intestine Bacterial Overgrowth)