La composition du microbiote vaginal évolue tout au long de la vie d’une femme : particulièrement pauvre en Gardnerella vaginalis, Prevotella et lactobacilles chez les jeunes filles prépubères, il est presque exclusivement colonisé par ces dernières après la puberté. Garantes de la bonne santé des femmes, les lactobacilles luttent contre les agents pathogènes. Leur diminution est associée à divers troubles gynécologiques allant de la naissance prématurée à l’infertilité en passant par les infections sexuellement transmissibles ou les maladies inflammatoires pelviennes. Peu avant la ménopause, les variations hormonales provoquent des changements notables sur la composition du microbiote vaginal, qui retrouve un équilibre différent post ménopause.

Microbes et reproduction

Le microbiote vaginal interviendrait dans le fait d’obtenir une grossesse, qu’elle résulte d’une conception naturelle ou d’une fécondation in vitro (FIV). Ainsi, la présence des bactéries Gardnerella vaginalis et Atopobium vaginae dans le microbiote vaginal a été associée à des taux moindres de succès, tandis que le traitement de la vaginose bactérienne, fréquent chez les femmes infertiles, améliore leurs chances de réussite. Le succès dépend également de la proportion en lactobacilles des sécrétions sexuelles masculines ainsi que de la présence de certaines espèces dans les trompes de Fallope et dans la muqueuse de l’utérus (endomètre), dont le propre microbiote favoriserait ou limiterait les chances d’implantation de l’embryon.

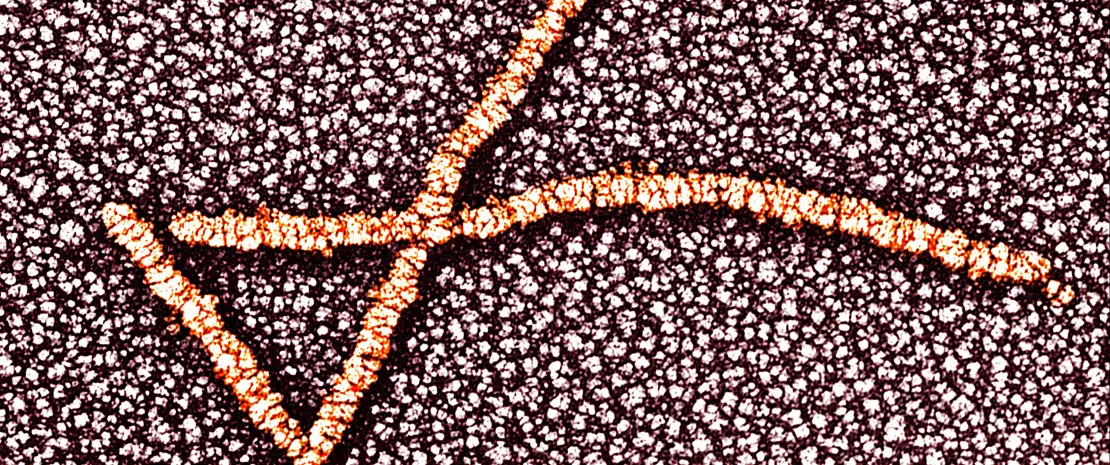

La santé du bébé commence dans l’utérus

Les systèmes immunitaire et métabolique du bébé seraient prédéterminés durant la vie utérine via leur exposition aux microbes maternels présents dans le placenta et le liquide amniotique, microbes que l’on retrouve en partie dans les premières selles du nouveau-né (méconium). Pour l’heure, on ignore si le placenta héberge son propre microbiote. On sait toutefois qu’il est proche de la flore maternelle orale, ce qui expliquerait pourquoi les femmes enceintes souffrant de maladies parodontales présentent un risque accru de complications liées à leur grossesse. Par ailleurs, des variations de sa composition sont associées à des naissances prématurées.

Risques et bénéfices

Si la mère est un réservoir microbien pour son bébé, d’autres facteurs interviennent pour moduler le microbiote de ce dernier. La prise maternelle d’antibiotiques (notamment à partir du deuxième trimestre de la grossesse) est associée à un risque accru d’obésité infantile, tout comme l’est la césarienne en raison de l’absence de contact du bébé avec le microbiote vaginal maternel. A l’inverse, les probiotiques seraient bénéfiques à la mère et au futur bébé, selon la chercheure Jessica Younes. Chez la femme enceinte, ils réduiraient le risque de prématurité, de diabète gestationnel, de dépression post-partum ou encore d’infections urinaires et vaginales ; chez le nouveau-né, ils limiteraient les coliques, la prédisposition à certaines allergies (atopie), la résistance aux antibiotiques et réduiraient également – voire supprimeraient – le risque d’entérocolite nécrosante, une maladie mortelle. Quant à l’allaitement, maternel ou artificiel, il exercerait également une forte influence sur l’élaboration du microbiote de l’enfant, mais on ignore encore son impact sur la santé infantile.