L’impact du microbiote intestinal dans la métabolisation de certains médicaments a déjà été rapporté : il conduirait à l’activation, l’inactivation ou l’augmentation de la toxicité de certaines molécules*. Toutefois, l’ampleur et les mécanismes de ce phénomène restent pour une large part non-étudiés. Une équipe américaine a ouvert la voie en étudiant le devenir de 271 médicaments administrés par voie orale - antibiotiques exceptés - sous l’effet de 76 espèces ou souches majoritaires du microbiote intestinal humain.

Des bactéries sélectives

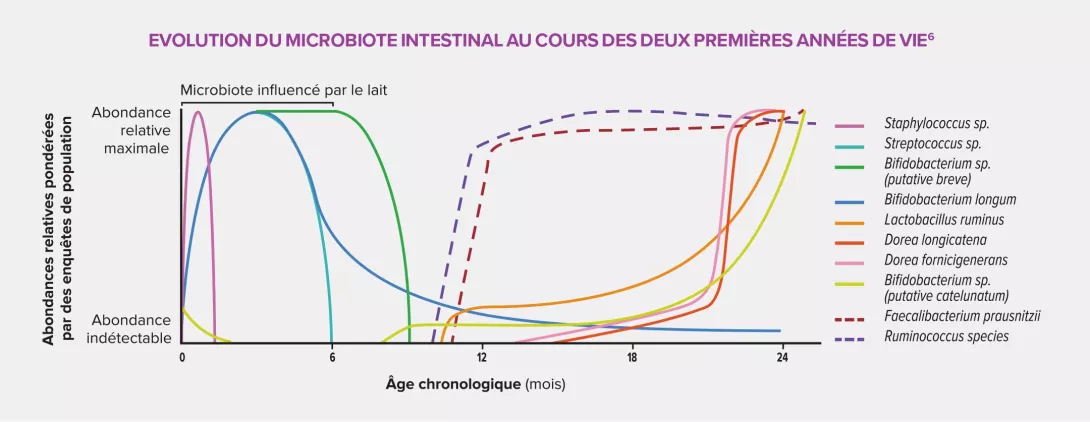

De premiers essais ont été menés in vitro en incubant pendant 12 heures médicaments et bactéries. Les 2/3 des médicaments ont été métabolisés à plus de 20 %, et ce par au moins une souche bactérienne, chaque souche métabolisant entre 11 et 95 médicaments. Parmi les plus ciblés figuraient l’oméprazole, la sulfasalazine, la risperidone ou encore la lovastatine, confirmant de précédents résultats. Par ailleurs, certains composés chimiques semblent être privilégiés de ce métabolisme bactérien : par exemple, les Bacteroidetes ciblant les groupements ester ou amide des molécules thérapeutiques. Dans le cas de la dexaméthasone (un glucocorticoïde), tenter d’associer une espèce bactérienne au médicament s’est révélé peu pertinent : il est nécessaire d’identifier les gènes directement associés à la conversion enzymatique. Selon les auteurs, l’expérience laisse penser que ce serait probablement le cas pour d’autres glucocorticoïdes (prednisolone, prednisone…).

Des biotransformations combinées

Réalisée in vivo, l’étape suivante a consisté en l’identification de marqueurs génétiques des biotransformations bactériennes observées. Cette approche a d’abord été validée avec la bactérie Bacteroides thetaiotaomicron. 16 autres enzymes issus de cette bactérie ont été identifiés, métabolisant 18 médicaments en 41 métabolites. L’élargissement de cette méthode aux 76 bactéries sélectionnées dans cette étude a montré que la transformation d’un médicament pouvait nécessiter l’effet combiné d’enzymes de plusieurs espèces, comme dans le cas du tinidazole, métabolisé par trois espèces différentes. Au total, l’équipe a identifié 30 enzymes issus du microbiote intestinal qui, ensemble, transforment 20 médicaments en 59 métabolites distincts. La pharmacocinétique a donc bien partie liée avec les bactéries intestinales. Un pas de plus vers une médecine personnalisée, capable d'anticiper la réponse d’un individu à un traitement donné selon son profil microbiotique.

*entre autres, activation de la sulfasalazine, inactivation de la digoxine, toxicité accrue de l’irinotécan