La formation de tumeurs en cas de cancer colorectal (CCR) est un processus long, qui explique que les signes cliniques n’apparaissent qu’à un stade avancé de la maladie, pourtant curable si prise à temps. Or il existe de fortes présomptions d’implication du microbiote intestinal dans ce processus, fondées à la fois sur des données génomiques et métabolomiques*. Mieux comprendre son rôle s’avère donc important, tant sur le plan étiologique que diagnostique. C’est pourquoi une équipe japonaise a réalisé des analyses métagénomiques (N = 616) et métabolomiques (N = 406) sur des échantillons fécaux de patients à différents stades de néoplasie colorectale et ayant subi une coloscopie. Neuf groupes ont été constitués, depuis le groupe témoin jusqu’au stade IV de CCR, en passant par les stades précoces - polypes adénomateux multiples et carcinome intra-muqueux (stade 0).

Un microbiote modifié dès les premiers stades

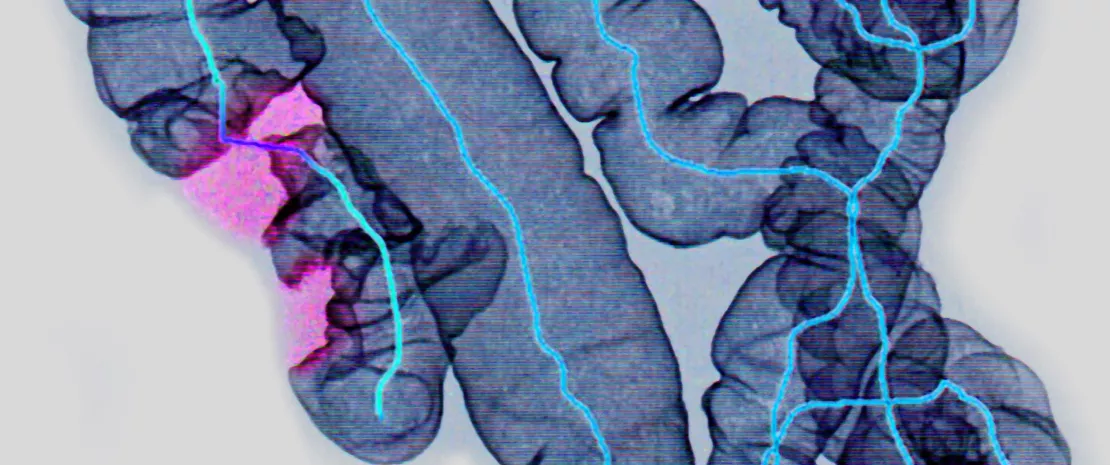

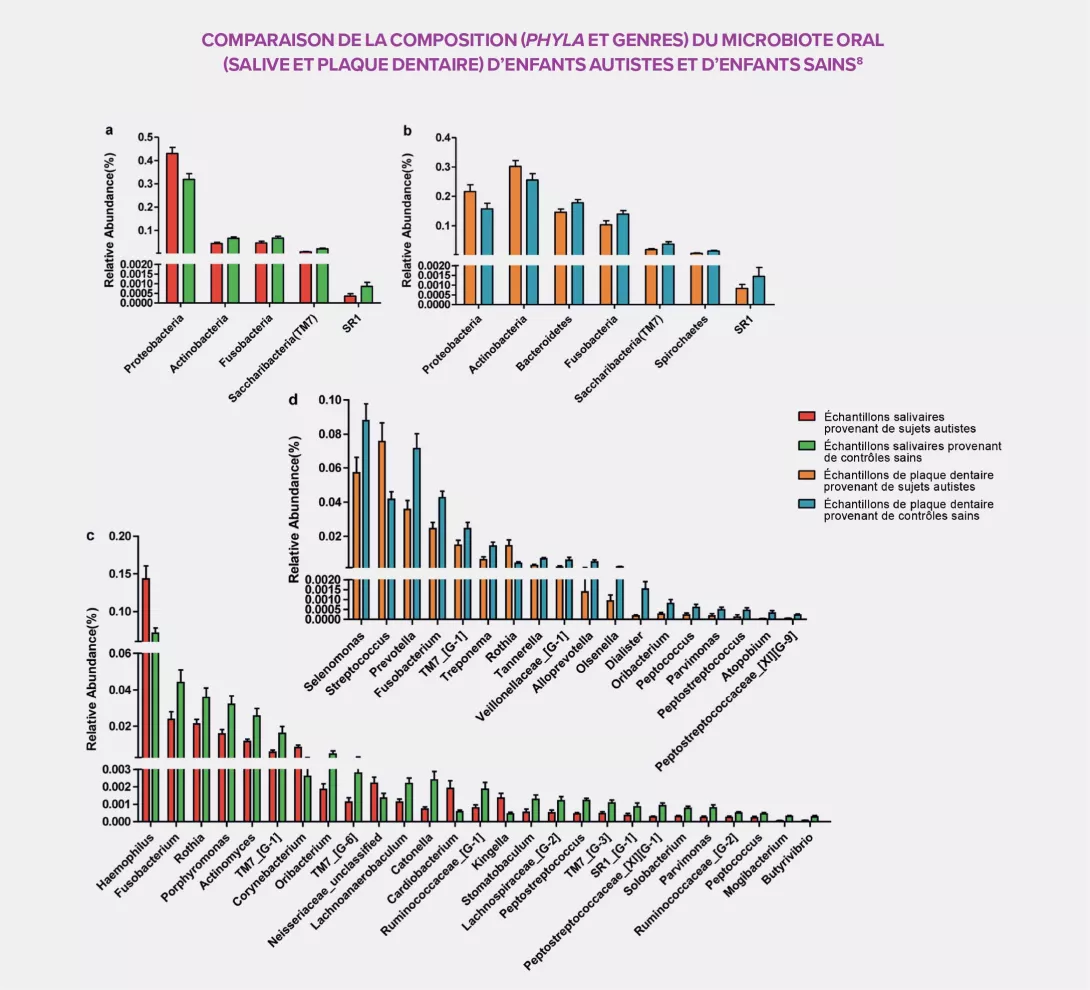

Grâce à une méthode de séquençage poussée (shotgun), les résultats mettent en évidence des modifications du microbiote et du métabolome, non seulement chez les patients présentant des lésions avancées, mais aussi dès les stades précoces. Deux modifications significatives de composition du microbiote sont observées lors du développement d’un CCR : d’une part une augmentation progressive de l’abondance relative de certaines espèces (e.g. Fusobacterium nucleatum spp., Solobacterium moorei…), quel que soit le stade ; et d’autre part une coexistence et une augmentation d’autres espèces (e.g. Actinomyces odontolyticus), uniquement chez les patients à un stade précoce. En outre, des augmentations de l’abondance d’autres espèces permettent de caractériser le degré d’avancement du CCR, comme Parvimonas micra à partir du stade I et Bilophila wadsworthia aux stades III/IV.

Le rôle des acides biliaires fécaux confirmé

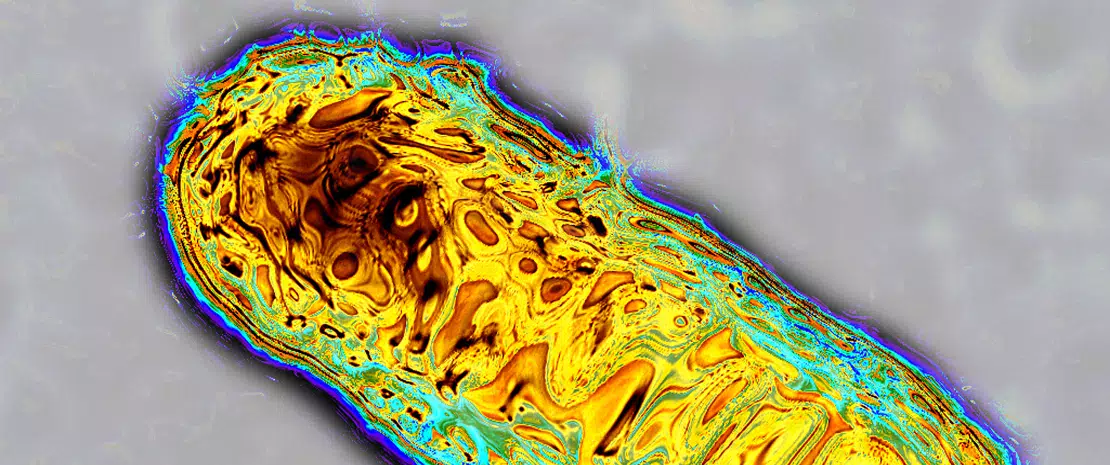

Des différences significatives au niveau des métabolomes ont également été trouvées entre les groupes, permettant de distinguer les patients sains de ceux présentant un risque élevé de CCR. Ainsi, chez ceux présentant des carcinomes intra-muqueux, ont été constatés des taux significativement plus élevés d’acides aminés à chaîne ramifiée (isoleucine, leucine et valine), de phénylalanine, tyrosine et glycine. Les acides biliaires, dont l’acide désoxycholique, étaient quant à eux significativement plus élevés chez tous les patients à un stade précoce, confirmant la corrélation positive déjà rapportée entre concentration fécale en acides biliaires secondaires désoxycholiques et risque accru de CCR. L’ensemble de ces résultats, obtenus sur une large cohorte, démontrent que des changements s’opèrent au niveau du microbiote intestinal dès les signes avant-coureurs du cancer colorectal, engendrant des modifications des concentrations fécales en certains métabolites.

*La métabolomique est l’étude des métabolites issus de l’organisme ou provenant de l’environnement et se situe en aval, entre autres, de la génomique (étude de l’ensemble des gènes).