Cancer colorectal : de la dysbiose à l’altération ADN

Le rôle de la dysbiose dans la pathogénèse du cancer colorectal se dévoile : elle semble promouvoir la carcinogénèse du côlon via des altérations de l’ADN de l’hôte. Avec à la clé un possible test sanguin non invasif.

Le microbiote intestinal E. coli signe son rôle dans le cancer colorectal Et si manipuler le microbiote améliorait la réponse à l’immunothérapie ? Antibiotiques et microbiote intestinal : quels impacts sur le long terme ?

Comment l’urbanisation influence-t-elle notre microbiote ?

L’urbanisation est associée à des modifications de l’écosystème microbien et une augmentation des dépôts de produits chimiques dans les logements, selon une étude inédite publiée dans Nature Microbiology. Un conseil : si vous habitez en ville, restez connecté avec la nature et évitez l’hygiénisme à outrance !

Le microbiote intestinal Le syndrome métabolique

Sources :

McCall LI., Callewaert C., Zhu Q. et al. Home chemical and microbial transitions across urbanization. Nature microbiology, 2019

Maladie de parkinson : les antibiotiques, et le microbiote, impliqués

Une étude met en évidence des corrélations positives entre l'exposition à certains antibiotiques oraux (en particulier ceux dotés d’une activité anti-anaérobie et à large spectre) et le risque de développer la maladie de Parkinson. De même pour les antifongiques.

Le microbiote intestinal Le microbiote intestinal bloquerait les effets d’antidépresseurs Exposition aux antibiotiques de 0 a 6 ans : un microbiote intestinal perturbe, un developpement de l’enfant altere Et si manipuler le microbiote améliorait la réponse à l’immunothérapie ?

Résistance aux antibiotiques : le microbiote au premier plan

Résistance aux antibiotiques : le microbiote au premier plan

Mieux définir les banques de selles pour déployer la greffe

Le 22 juin 2019, plusieurs experts internationaux en matière de transplantation de microbiote fécal - communément appelée greffe de selles ou greffe fécale - se sont réunis à Rome pour s’accorder sur les orientations à donner au développement des banques de selles afin de promouvoir l’accessibilité à cette technique.

Le microbiote intestinal La transplantation fécale

Sources :

Cammarota G, Ianiro G, Kelly Colleen R. et al. International consensus conference on stool banking for faecal microbiota transplantation in clinical practice. Gut 2019; 68: 2111–2121.

Fibromyalgie : le microbiote intestinal signe la maladie

Le microbiote intestinal de patientes atteintes de fibromyalgie affiche une signature particulière, avec : 19 espèces bactériennes en sur- ou sous-abondance par rapport à des sujets en bonne santé. Le métabolisme des acides gras à chaîne courte pourrait être impliqué.

Le microbiote intestinal Quand la taurine « énergise » le microbiote intestinal face aux pathogènes Le microbiote intestinal bloquerait les effets d’antidépresseurs Exposition aux antibiotiques de 0 a 6 ans : un microbiote intestinal perturbe, un developpement de l’enfant altere

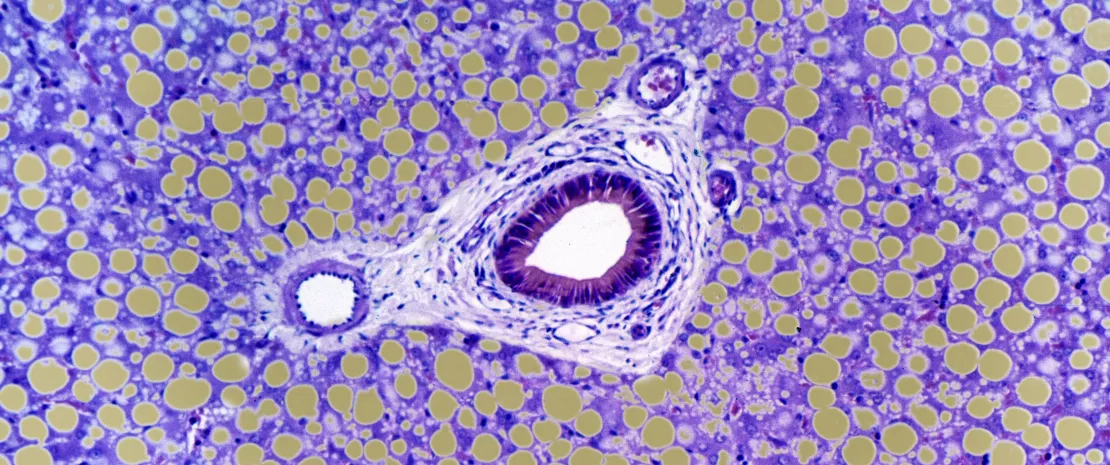

Hépatite alcoolique : E. faecalis responsable

La bactérie intestinale E. faecalis, qui migre vers le foie en présence d’alcool, produirait une toxine aggravant l’hépatite alcoolique. Un bactériophage ciblant spécifiquement cette bactérie fait disparaître l’inflammation et les lésions hépatiques.

Infection urinaire : la canneberge agirait directement sur le microbiote intestinal

Salicylate : c’est grâce à ce composé, capable de rééquilibrer la composition du microbiote intestinal en "asséchant" le réservoir en bactéries néfastes pour les voies urinaires, que la canneberge (ou cranberry) préviendrait les récidives d’infections urinaires.

Le microbiote urinaire Cystite et microbiota L'alimentation

Sources :

O’Connor K, Morrissette M, Strandwitz P et al. Cranberry extracts promote growth of Bacteroidaceae and decrease abundance of Enterobacteriaceae in a human gut simulator model. PLoS ONE 2019 Nov 12;14(11):e0224836.

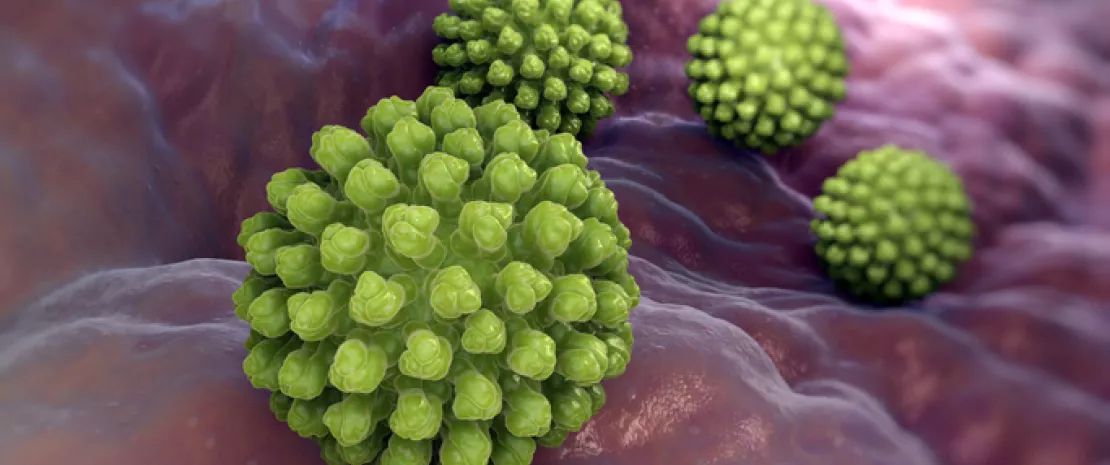

Le microbiote, rempart contre le rotavirus

Une bactérie filamenteuse segmentée résidant dans le microbiote de certaines souris leur confère une résistance aux infections par le rotavirus. Un renouvellement plus soutenu de l’épithélium intestinal pourrait expliquer cet effet rempart.

Le microbiote intestinal La place des parasites dans l’écosystème intestinal Diarrhée infectieuse et microbiote intestinal Maladie de parkinson : les antibiotiques, et le microbiote, impliqués

Le thé vert, c’est bon pour mon microbiote !

Boire du thé, qu’il soit vert ou noir, préserverait ou aiderait à restaurer l’équilibre du microbiote intestinal, et pourrait ainsi compenser certains aspects de la dysbiose provoquée par l’obésité ou une alimentation riche en graisses, selon les résultats d’une étude... britannique « of course » !

Le microbiote intestinal L'alimentation

Sources :

Bond Timothy, Derbyshire Emma. Tea Compounds and the Gut Microbiome:Findings from Trials and Mechanistic Studies. Reproductive Health. Nutrients 2019, 11, 2364; doi:10.3390/nu11102364