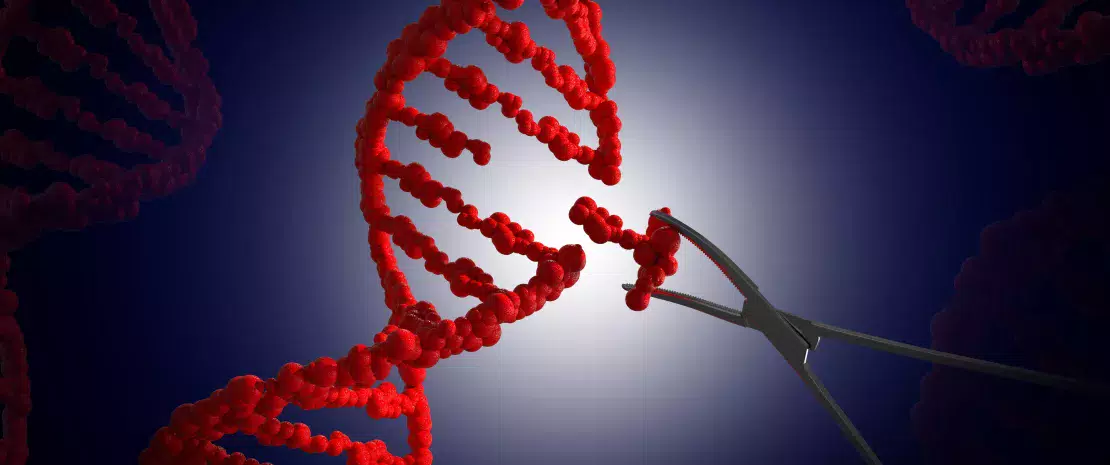

Comment cibler spécifiquement les bactéries pathogènes, sans créer de résistances ni de dommages collatéraux sur les autres membres de la communauté microbienne, et ce avec un outil efficace et simple à mettre en œuvre ? Une équipe londonienne pourrait avoir trouvé une solution, qui repose sur CRISPR-Cas9, des « ciseaux moléculaires » permettant des corrections géniques : un guide d’ARN reconnaît une séquence d’ADN (dite CRISPR) au niveau de laquelle se fixe la nucléase Cas9, qui coupe la séquence cible. Or, toute coupure de l’ADN circulaire bactérien empêche sa réplication et induit la mort de la cellule.

Le vecteur : un plasmide

L’idée exploitée dans cette étude était la suivante : insérer Cas9 non pas dans l’ADN bactérien, mais dans un plasmide, petit élément d'ADN présent en sus du génome bactérien. L’avantage ? Les bactéries se transmettent ces plasmides par un phénomène dit de conjugaison*, et ce même entre différentes espèces. Mais jusque-là, les études se heurtaient à une faible fréquence de ces transferts de plasmides. Une faiblesse surmontée par la construction d’un plasmide contenant non seulement la nucléase Cas9 mais aussi toute la machinerie nécessaire à la conjugaison. Ainsi, ce nouveau plasmide, grâce aux conjugaisons successives entre bactéries (le receveur devenant donneur, et ainsi de suite), se répand très rapidement. Et ce, d’une population d’E. coli (donneur) vers quasiment 100 % d’une population de Salmonella enterica, sachant que plus le contact entre cellules est étroit (par exemple dans un biofilm), plus la fréquence des conjugaisons s’accroît. A noter que cette propagation est possible car l’expression de Cas9 est contrôlée : ce n’est qu’en présence d’arabinose que la nucléase est exprimée, tuant la bactérie. En l’absence d’arabinose, le plasmide se limite donc à se répandre.

La cible : des gènes non essentiels

Restait à mesurer l’efficacité du plasmide à tuer les bactéries cibles. Et ce en faisant varier un paramètre : le gène coupé par la nucléase. Les chercheurs ont ainsi testé 65 fragments guides d’ARN, chacun reconnaissant un gène différent de l’ADN bactérien de S. enterica, certains essentiels, d’autres non essentiels. En utilisant de nouveau E. coli comme donneur initial du plasmide, l’équipe mesure une mortalité de S. enterica allant de 1 à 100 %, selon le gène d’attache. Si des questions demeurent pour expliquer ces différences, cibler des gènes essentiels semble moins efficace : cela donne lieu à l’insertion de fragments d’ADN dans le plasmide, qui perd alors sa capacité à tuer les bactéries. Ce qui n’est pas le cas avec des gènes non-essentiels.

La solution pour atteindre les biofilms ?

Bien que le modèle ne repose que sur 2 espèces testées, le plasmide peut en théorie être transféré à une communauté microbienne complexe ; la conjugaison ne serait donc plus la limite. Les chercheurs doivent désormais se pencher sur l’efficacité du plasmide et les paramètres influençant son activité. Car l’étendue des applications est vaste, y compris pour pénétrer les biofilms, difficiles à atteindre avec les autres vecteurs : une bactérie native du biofilm du microbiote pourrait être le donneur initial, permettant au plasmide de se répandre très rapidement et de détruire certaines bactéries cibles, même les plus résistantes aux antibiotiques.

* : la bactérie donneuse s’arrime à la receveuse, lui transfère un brin de l’ADN du plasmide qui sera ensuite retransformé par la receveuse en plasmide double brin