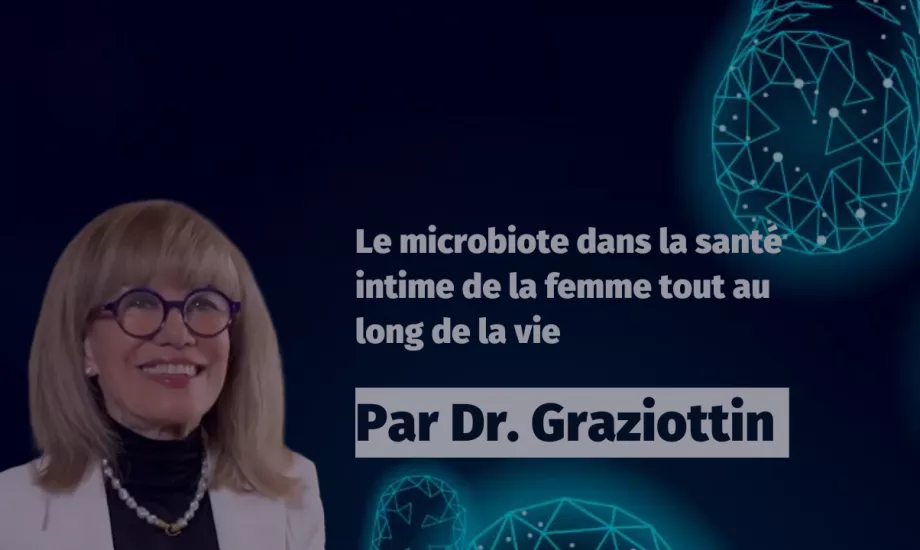

Xpeer: Le microbiote dans la santé intime de la femme tout au long de la vie

Gynécologues, sages-femmes, pharmaciens. Formez-vous gratuitement sur « Le microbiote dans la santé intime de la femme tout au long de la vie », un cours de formation médicale continue par le professeur Alessandra Graziottin.

Synopsis du cours

Ce cours accrédité vise à éduquer les gynécologues, les sages-femmes et les pharmaciens sur l'importance du microbiote, en particulier du microbiote vaginal, pour la santé intime. Sous la direction d'un expert renommé, le Dr Graziottin, les participants acquerront tout au long du cours une compréhension globale de l'impact du microbiote sur la santé intime tout au long de la vie. Nous aborderons d'abord les connaissances de base sur le microbiome intestinal avant de nous pencher sur le microbiote vaginal à différents stades de la vie, y compris la possibilité d'un placenta stérile, le microbiote néonatal et les changements au cours de la petite enfance, de la puberté, des années de fertilité et de la ménopause. Ne manquez pas les recommandations pratiques, les idées fausses les plus courantes et le résumé des points clés qui vous apporteront les connaissances et les compétences nécessaires dans votre pratique clinique.

Inscrivez-vous dès maintenant!

Cette activité bénéficie du soutien financier sans restriction de Biocodex.

Qui est Alessandra Graziottin?

Alessandra Graziottin est une gynécologue, oncologue, sexologue et psychothérapeute italienne. Elle est directrice du Centre de gynécologie et de sexologie médicale de l'hôpital San Raffaele Resnati de Milan.

- En 2008, elle a créé la Fondation Alessandra Graziottin pour le traitement de la douleur chez les femmes Onlus, dont elle est la présidente.

- Elle est actuellement professeur consultant au Master avancé en andrologie et médecine sexuelle de l'université de Florence.

- Elle a également été professeur consultant au master avancé en sexologie clinique de l'université de Pise et professeur au master de médecine sexuelle pour les étudiants en psychologie de l'université de Venise et de l'université salésienne (UPS) de Rome.

Gynécologue de renom, elle a publié 22 livres scientifiques et 7 livres de vulgarisation (en tant qu'auteur, coauteur ou éditeur), plus de 90 chapitres de livres scientifiques, 8 manuels éducatifs pour les femmes et plus de 400 articles scientifiques sur divers aspects de la gynécologie et de la sexologie médicale.

Déclaration de conflit d'intérêts : L'auteur déclare avoir reçu des honoraires de stellas, Fagron, Mammowave, Mylan, Named, Techdow, Uriach ; avoir participé en tant qu'orateur à des bureaux sponsorisés par Astellas, Biofemme, Bromatech, Lolipharma, Named, Techdow, Uriach ; et avoir fait partie de conseils consultatifs d'Astellas, Mylan, Techdow, Uriach.

A propos d'Xpeer

Xpeer Medical Education est la première application accréditée de formation médicale sur le marché, avec des vidéos de micro-apprentissage divertissantes de seulement 5 minutes.

Avec un algorithme puissant pour personnaliser l’expérience utilisateur et le contenu, inspirée des plateformes de streaming vidéo les plus populaires, Xpeer offre une toute nouvelle expérience pour la formation continue et le développement des professionnels de santé.

Accréditée par l’Union européenne des Médecins Spécialistes, l’application offre de la formation médicale scientifique de haute qualité. Sur Xpeer, vous trouverez ce programme sur le microbiote et 500 heures d’éducation médicale en 2021 dans votre spécialité, les technologies et vos compétences professionnelles et personnelles.

En savoir plus sur les accréditations :

L’application Xpeer est accréditée par le Conseil Européen d’Accréditation pour la Formation Médicale Continue (EACCME) et fournit des crédits ECMEC officiellement reconnus dans 26 pays.

Les participants du module obtiennent 1 crédit FMF Européen (ECMEC) après chaque heure de formation (60 minutes effectives de e-learning, en excluant les introductions…). Ce crédit est acquis une fois le module complété et l’évaluation correspondante validée par les participants.