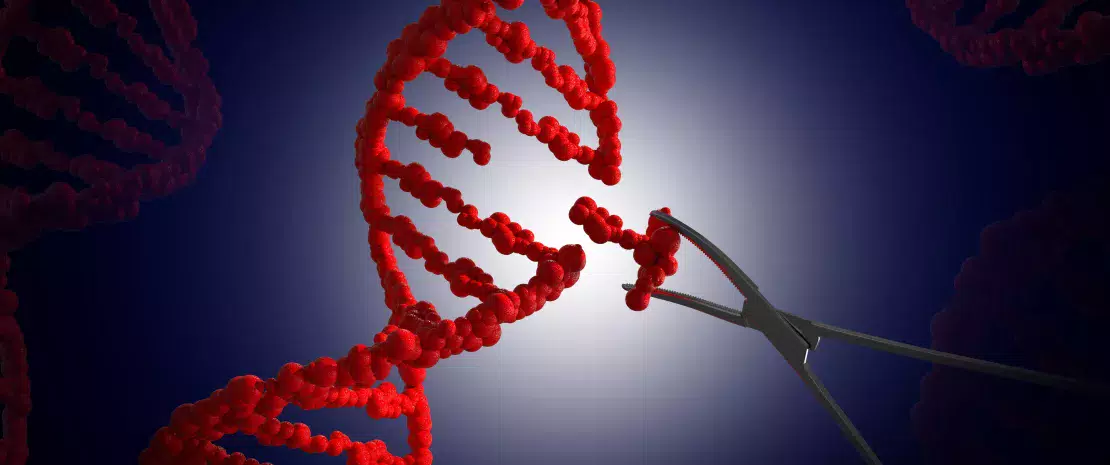

Каким образом обеспечить специфическое воздействие на патогенные бактерии без формирования устойчивости или попутного нанесения ущерба прочим членам бактериального сообщества, притом с помощью простого и в то же время эффективного инструмента? Группа ученых из Лондона нашла возможное решение, основанное на системе CRISPR-Cas9, т. е. «молекулярных ножницах», которые могут осуществлять генетические изменения: направляющая РНК распознает последовательность ДНК (под названием CRISPR), с которой связывается нуклеаза Cas9, разрезая последовательность-мишень. А, как известно, любое вмешательство в циклическую бактериальную ДНК препятствует ее репликации и вызывает смерть клетки.

Плазмидный вектор

В основе данного исследования лежит следующая идея: вместо врезки Cas9 в бактериальную ДНК исследователи вставили ее в плазмиду, небольшой компонент ДНК, дополняющий бактериальный геном. В чем преимущество? Бактерии распространяют эти плазмиды за счет процесса, называемого конъюгацией*, даже между разными видами. Но до настоящего момента ограничением для исследования выступала низкая частота этих плазмидных передач. Этот недостаток был преодолен за счет разработки плазмиды, содержащей не только нуклеазу Cas9, но и инструменты, необходимые для процесса конъюгации. Благодаря последовательности конъюгаций между бактериями (с превращением реципиента в донора и так далее) эта новая плазмида распространяется очень быстро, от популяции E. coli (донора) до почти 100 % популяции Salmonella enterica, учитывая, что чем теснее контакт клеток (например, в биопленке), тем выше частота конъюгации. Необходимо отметить, что такое размножение возможно вследствие контроля экспрессии Cas9: для экспрессии нуклеазы и, следовательно, для уничтожения бактерий требуется арабиноза. В отсутствие арабинозы плазмида может только распространяться.

Мишень: второстепенные гены

Эффективность плазмиды в отношении уничтожения бактерий еще необходимо изучать с помощью изменений одного параметра: гена, разрезаемого нуклеазой. Исследователи таким образом провели испытания 65 фрагментов направляющих РНК, каждый из которых распознает отдельные гены бактериальной ДНК S. enterica – некоторые основные и некоторые второстепенные. Снова используя E. coli в качестве первичного донора плазмиды, группа исследователей обнаружила, что показатель элиминации S. enterica меняется в пределах от 1 до 100 % в зависимости от гена-мишени. Хотя в объяснении этих различий остаются вопросы, таргетирование основных генов представляется менее эффективным: это вызывает внедрение фрагментов ДНК в плазмиду, которая затем теряет свою способность к уничтожению бактерий. Со второстепенными генами этого не происходит.

Решение для проникновения в биопленку?

Даже притом, что модель основывается только на 2 исследованных видах, плазмида может быть теоретически перенесена в комплексное микробиологическое сообщество: таким образом, конъюгация перестанет быть ограничением. Теперь исследователям необходимо сосредоточиться на эффективности плазмиды и параметрах, влияющих на ее активность. Данный процесс может получить широкий спектр применений, включая проникновение в биопленку, которого трудно достичь с помощью прочих векторов: собственная бактерия биопленки может быть первичным донором, таким образом позволяя плазмиде очень быстро распространяться и уничтожать бактерии-мишени, даже наиболее резистентные к антибиотикам.

* Бактерия-донор связывается с реципиентом, передает ему нить ДНК плазмиды, которая затем снова трансформируется реципиентами в двухнитевую плазмиду.

Трансплантация фекальной микробиоты: перспективное направление?

Трансплантация фекальной микробиоты: перспективное направление?