Diarrhée associée aux antibiotiques

La conséquence la plus fréquente et la mieux étudiée de la dysbiose intestinale due à la prise d’antibiotiques est la diarrhée associée aux antibiotiques (DAA). La DAA se produit dans ± 20 % des cas sous antibiotiques et dépend de la classe d’antibiotique, de la présence de facteurs de risque chez les patients (facteurs de susceptibilité individuelle, statut de l’hospitalisation, infections nosocomiales) et de la définition de la DAA. La DAA est définie comme un changement de la fréquence des selles avec au moins 3 selles liquides par jour pendant 2 jours consécutifs, survenant au cours de (début précoce) ou 2 à 6 semaines après un traitement antibiotique (début tardif), et si aucune autre cause ne peut être identifiée (infection bactérienne ou virale intercurrente, usage d’un laxatif, autre cause). La classe d’antibiotique (à large spectre), la durée de l’administration et l’âge du patient sont des facteurs de risque de développer une DAA. L’administration de certaines souches de probiotiques telles que Lactobacillus rhamnosus et Saccharomyces boulardii réduit l’incidence et la sévérité de la DAA [4].

Antibiotiques en début de vie

Les antibiotiques peuvent avoir un impact beaucoup plus large, en particulier s’ils sont administrés au cours de la période périnatale ou à des nourrissons. Les antibiotiques administrés intrapartum au cours d’un accouchement par césarienne ou par voie basse sont associés à une dysbiose du microbiote intestinal chez le nourrisson [5]. Une dysbiose acquise au cours de la période périnatale ou tôt en début de vie induira des conséquences à long terme. Un traitement antibiotique administré chez la mère pendant sa grossesse et l’allaitement entraîne de profondes altérations de la composition du microbiote chez les mères et les nourrissons [6]. L’administration d’antibiotiques en période prénatale est associée à un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé à 2 ans [7].

Antibiotiques et poids

Des doses sous-thérapeutiques d’antibiotiques ont été utilisées comme stimulateurs de croissance dans l’élevage depuis les années 1950 [8]. L’effet est plus prononcé pour les antibiotiques à large spectre, et il est atténué lorsque les animaux sont élevés dans des conditions sanitaires. Des preuves empiriques croissantes suggèrent que les antibiotiques affectent également la croissance chez l’homme. Dès 1955, un essai contrôlé randomisé mené chez des recrues de la Marine a montré qu’un traitement antibiotique de 7 semaines entraînait une prise de poids significativement plus importante dans le groupe traité par rapport au placebo [8].

Il existe une relation linéaire positive entre le poids à la naissance et l’IMC chez les enfants âgés de 6 à 7 ans, qui est présente dans les pays à revenu élevé et à faible revenu [9]. Le microbiote intestinal des nourrissons permet de prédire l’IMC ultérieur et peut servir d’indicateur précoce du risque d’obésité. Les bifidobactéries et les streptocoques, qui sont des indicateurs de la maturation du microbiote chez les nourrissons, sont des candidats potentiels à la programmation métabolique des nourrissons, et leur influence sur l’IMC semble dépendre de l’usage des antibiotiques [10]. L’exposition aux antibiotiques avant l’âge de 6 mois, ou à plusieurs reprises au cours de la petite enfance, a été associée à une augmentation de la masse corporelle chez les enfants en bonne santé [11].

L’exposition répétée aux antibiotiques en début de vie, en particulier aux β-lactamines, est associée à une augmentation du poids et de la taille [12]. De tels effets peuvent jouer un rôle dans l’épidémie mondiale de l’obésité et souligner l’importance de l’usage judicieux des antibiotiques dans la petite enfance, en préférant les antibiotiques à spectre étroit [11]. Si la causalité de l’obésité peut être établie dans les études à venir, cela mettra davantage en évidence la nécessité d’employer de façon restrictive les antibiotiques [12].

L’administration de trois cycles d’antibiotiques ou plus avant que les enfants n’atteignent l’âge de 2 ans est associée à un risque accru d’obésité dans la petite enfance [13]. Dans une étude de cohorte, 6,4 % des enfants étaient obèses à l’âge de 4 ans [13]. Dans cette cohorte, l’exposition aux antibiotiques a été associée à un risque accru d’obésité à 4 ans ; plus le nombre de cycles d’antibiotiques était élevé, plus le risque était important [13]. Les enfants recevant des antibiotiques au cours de la première année de vie sont plus susceptibles d’être en surpoids plus tard dans l’enfance que ceux n’ayant pas été exposés (32,4 vs 18,2 % à l’âge de 12 ans, p = 0,002) [14]. Une exposition répétée à des antibiotiques à large spectre entre 0 et 23 mois est associée à une obésité infantile précoce [15].

Cependant, certaines études ont rapporté des résultats contradictoires. Une exposition aux antibiotiques dans les 6 premiers mois de vie par rapport à une absence d’exposition n’était pas associée à une différence statistiquement significative en termes de prise de poids à l’âge de 7 ans [16].

Microbiome intestinal, immunité et allergie alimentaire

Les interactions symbiotiques entre l’hôte et les microbes sont essentielles au développement immunitaire et métabolique de l’hôte. La colonisation précoce du microbiote peut influencer l’apparition de troubles métaboliques et immunitaires [1].

Une association claire a été trouvée entre l’utilisation précoce des antibiotiques (3 cycles ou plus) et l’allergie au lait, l’allergie aux aliments autres que laitiers et d’autres allergies dans une analyse longitudinale des données de 30 060 enfants [17]. Les associations sont devenues plus fortes pour les âges plus jeunes et différaient selon la classe d’antibiotiques [17].

L’usage d’antibiotiques par la mère avant et pendant la grossesse a été associé à un risque accru d’allergie au lait de vache chez les enfants et persistait après ajustement sur des facteurs confondants potentiels [17]. Le risque d’allergie au lait de vache augmentait avec l’augmentation du nombre d’antibiotiques utilisés par les enfants de la naissance au diagnostic (test de tendance p < 0,001) [18]. Une prophylaxie antibiotique intrapartum de la mère avait un impact significatif sur la population microbienne fécale des nourrissons, en particulier chez les nourrissons allaités [19]. L’administration intrapartum d’antibiotiques entraîne une réduction significative des souches de Bifidobacterium spp. [20]. La diminution de l’abondance de ces micro- organismes bénéfiques, associée à l’augmentation de la quantité de bactéries potentiellement pathogènes, peut suggérer que ces nourrissons sont plus exposés à des troubles gastro-intestinaux ou à des problèmes de santé lorsqu’ils sont plus âgés [20].

Antibiotiques et voies respiratoires

Les antibiotiques administrés pendant la première semaine de vie constituent un facteur de risque de rhinite allergique et de respiration sifflante, tandis que l’introduction précoce d’aliments solides tels que le poisson et le fait de vivre à la ferme sont des facteurs protecteurs vis-à-vis du développement d’une maladie allergique ultérieure. Les antibiotiques pris par le nourrisson au cours de la première année de vie sont associés à un risque accru d’asthme pendant l’enfance [21]. La force de l’association varie avec la classe de l’antibiotique, en corrélation avec leur effet sur le microbiome gastro-intestinal [21].

L’exposition aux antibiotiques a été associée à un risque accru d’asthme à l’âge de 3 et 6 ans en présence ou en l’absence d’une infection des voies respiratoires inférieures au cours de la première année de vie [22]. L’effet indésirable des antibiotiques était particulièrement fort chez les enfants ne présentant pas d’antécédents familiaux d’asthme (P(interaction) = 0,03) [22]. La prise d’antibiotiques était également un facteur de risque d’un résultat positif au dépistage cutané ou sanguin des allergies.

L’utilisation d’antibiotiques au cours de la première année de vie a été associée au développement d’une respiration sifflante transitoire et d’un asthme persistant [23]. Un effet dose-réponse a été observé : lorsque 5 cycles d’antibiotiques ou plus étaient administrés, le risque de développer de l’asthme augmentait de manière significative (p < 0,001). Il n’y a aucune association entre l’utilisation des antibiotiques et l’asthme d’apparition tardive [23]. L’utilisation des antibiotiques au cours de la première année de vie est associée à un risque accru d’asthme d’apparition précoce dans l’enfance débutant avant l’âge de 3 ans. Une causalité inverse et un biais protopathique peuvent être des facteurs confondants pour cette relation [23].

Antibiotiques et MICI

L’exposition aux antibiotiques tout au long de l’enfance est associée au développement de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), et cette relation diminue avec l’augmentation de l’âge lors de l’exposition aux antibiotiques. Une exposition avant l’âge de 1 an a été associée à un risque plus élevé, diminuant à 5 et 15 ans, même s’il est toujours indiqué que les antibiotiques à l’âge de 15 ans constituent un facteur de risque important de développer des MICI [24]. Chaque cycle d’antibiotiques augmentait le risque de MICI de 6 % (4 à 8 %) [24]. Comme pour toute étude observationnelle, la causalité ne peut être déduite à l’heure actuelle et il faut également envisager des facteurs confondants selon l’indication comme la prescription d’antibiotiques aux enfants présentant des symptômes intestinaux de maladie de Crohn non encore diagnostiquée [25]. L’utilisation des antibiotiques est fréquente dans l’enfance et constitue un facteur de risque potentiel de MICI justifiant un examen minutieux [25]. L’exposition aux antibiotiques a été fortement associée à la maladie de Crohn, de façon plus marquée chez les enfants, mais n’a pas été associée de manière significative à la rectocolite hémorragique [26].

Antibiotiques et diabète

L’exposition à une seule prescription d’antibiotiques n’a pas été associée à un risque accru de diabète [27], alors que le traitement par 2 à 5 cycles d’antibiotiques a été associé à un risque accru de diabète pour la pénicilline, les céphalosporines, les macrolides et les quinolones. Le risque augmentait avec le nombre de cycles d’antibiotiques. Il n’y avait aucune association entre l’exposition à des agents antiviraux et antifongiques et le risque de diabète [27]. L’exposition aux antibiotiques est susceptible d’augmenter le risque de diabète de type 2 [28]. Cependant, ces observations peuvent également correspondre à une augmentation de la demande d’antibiotiques due à un risque accru d’infections chez les patients présentant un diabète n’étant pas encore diagnostiqué [28]. L’exposition aux antibiotiques dans l’enfance n’est généralement pas associée au risque de développer un diabète de type 1 [29]. Les études futures devront évaluer les effets d’expositions multiples à des antibiotiques à large spectre au cours de la deuxième année de vie.

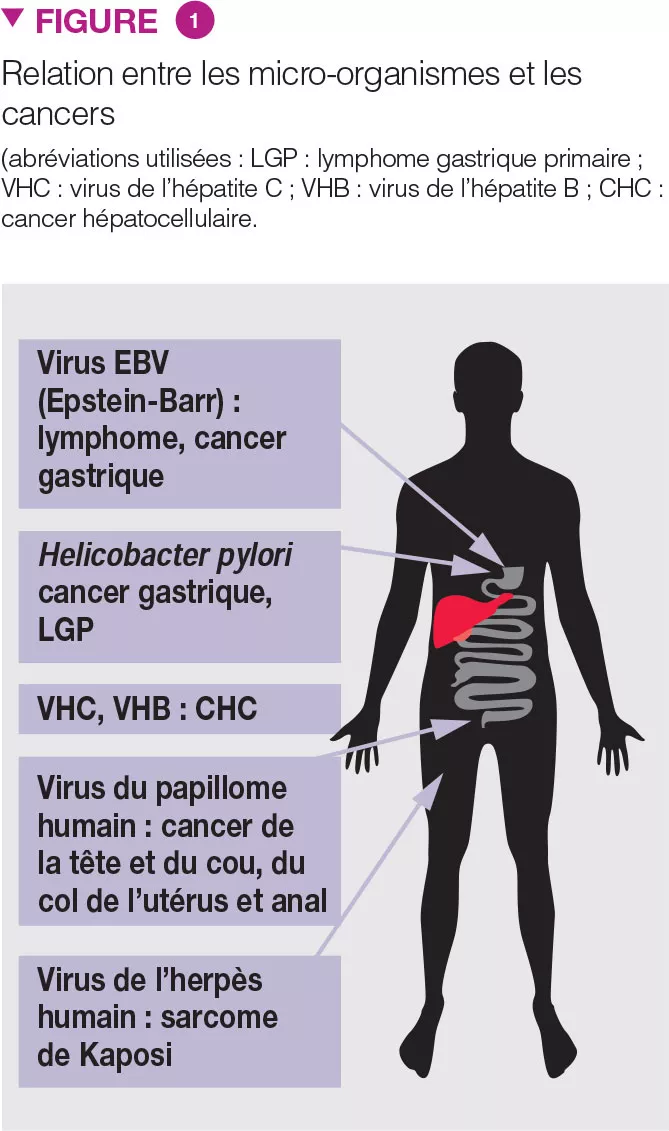

Antibiotiques et tumeurs malignes

Pour les tumeurs malignes gastro-intestinales, l’utilisation de la pénicilline a été associée à un risque élevé de cancers de l’oesophage, de l’estomac et du pancréas [30]. L’association a augmenté avec le nombre de cycles d’antibiotiques. Le risque de cancer du poumon a augmenté avec l’usage de la pénicilline, des céphalosporines ou des macrolides. Le risque de cancer de la prostate a légèrement augmenté avec l’usage de la pénicilline, des quinolones, des sulfamides et des tétracyclines. Le risque de cancer du sein a été modérément associé à une exposition aux sulfamides. Il n’y avait aucune association entre l’usage d’agents antiviraux et antifongiques et le risque de cancer [30].