Disponible en 7 langues (Anglais, Français, Espagnol, Russe, Polonais, Turc et Portugais), ce site international vous donne librement accès, dans une section dédiée, aux dernières actualités et données scientifiques liées au microbiote ainsi qu’à l’ensemble des productions de l’Institut : le magazine expert « Microbiota », des dossiers thématiques, des sessions de formation certifiante et des interviews d’experts.

Des services autour du microbiote pour les professionnels de santé

Pour améliorer vos conseils à destination des patients, vous trouverez également des infographies pratiques et éducatives telles que : « Que sont les probiotiques ? » ou « Ce que vous devez savoir sur les 6 microbiotes du corps humain ? », à télécharger pour les partager avec vos patients. Vous souhaitez communiquer d’autres informations sur l’importance du microbiote avec vos patients ? Invitez-les à découvrir la section grand public du site de l’Institut. Celle-ci comprend des parcours de connaissances individualisés, où ils auront accès à des contenus adaptés, vulgarisés et actualisés.

Gardez une longueur d’avance sur l’actualité du microbiote

Congrès, symposium, webinar, conférence… Retrouvez les prochains événements consacrés au microbiote dans la rubrique « A l’affiche ». Et après votre visite sur le site, n’oubliez pas de vous inscrire en ligne pour recevoir le « Microbiota Digest », une newsletter mensuelle avec les dernières nouvelles sur le microbiote.

Vous souhaitez partager une publication ? Suivre en direct une conférence (WGO, ESPGHAN…) ? Echanger avec un confrère ? Rendez-vous sur le nouveau compte Twitter (@Microbiota_Inst) de l’Institut du Microbiote pour rejoindre la communauté des professionnels de santé experts du microbiote.

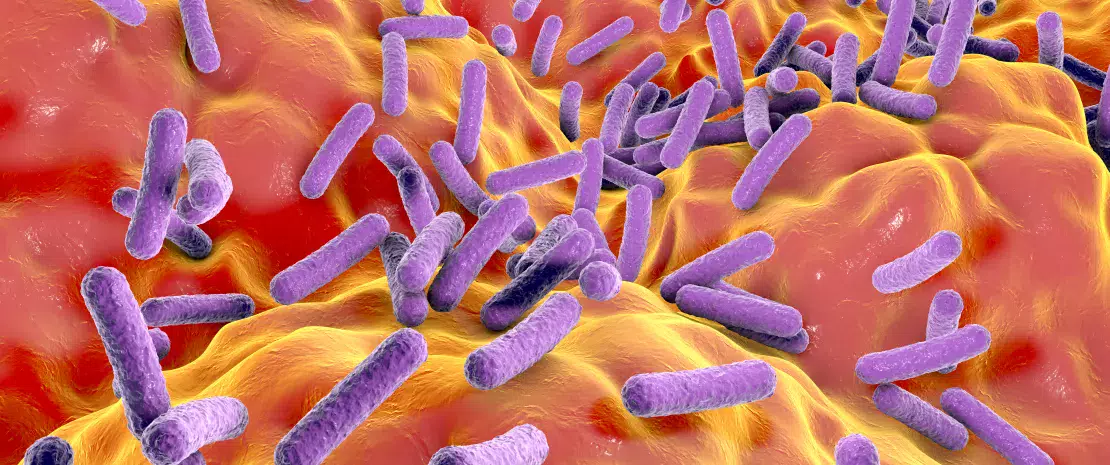

À propos de l’Institut du Microbiote

L’Institut du Microbiote est un carrefour international de connaissances qui oeuvre à promouvoir la santé en diffusant des connaissances actualisées sur les microbiotes humains. L’Institut du Microbiote s’adresse aux professionnels de la santé et au grand public pour les sensibiliser au rôle central de ces microbiotes sur le corps humain.