Les voyages internationaux favorisent l’acquisition de gènes de résistance

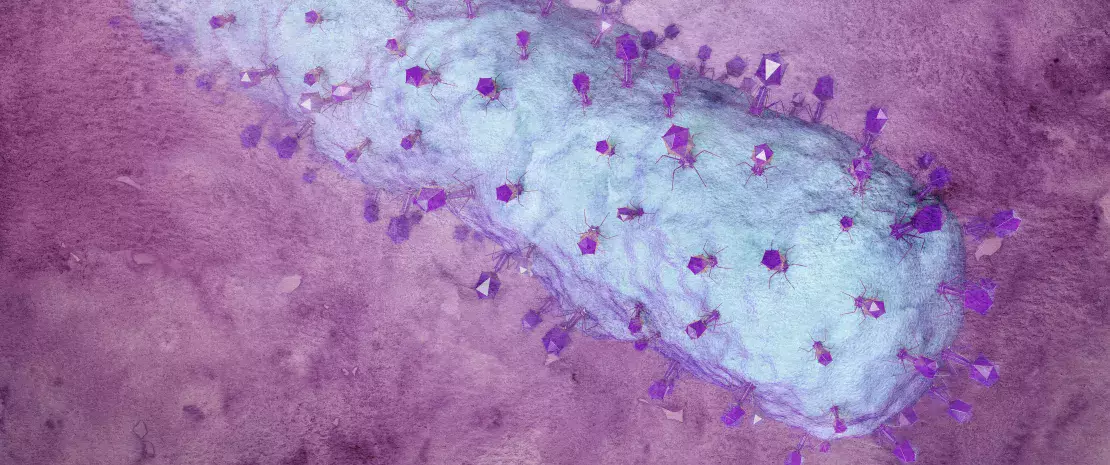

Pour confirmer cette hypothèse, ces chercheurs ont constitué un groupe de 190 voyageurs danois (âge moyen : 50,7 ans) issus de la cohorte COMBAT (Carriage Of Multiresistant Bacteria After Travel). Les sujets ont été répartis en 4 sous-groupes en fonction de leur lieu de séjour dans des zones à forte prévalence d’antibiorésistance : Asie du Sud-Est, Asie du Sud, Afrique du Nord et Afrique de l’Est. Un échantillon fécal a été prélevé chez chaque participant immédiatement avant et après le voyage, d’une durée d’1 semaine à 3 mois.

L’équipe a combiné des outils de séquençage shotgun, de métagénomique fonctionnelle et de modélisation statistique pour analyser finement le résistome intestinal des sujets. En comparant les échantillons avant et après les voyages, elle a constaté une augmentation du nombre de gènes de résistance aux antibiotiques en revenant de voyage. De plus, l’acquisition de gènes de résistance s’est avérée plus élevée chez les voyageurs revenant d’Asie du Sud-Est par rapport aux autres destinations

56 gènes de résistance acquis durant le voyage

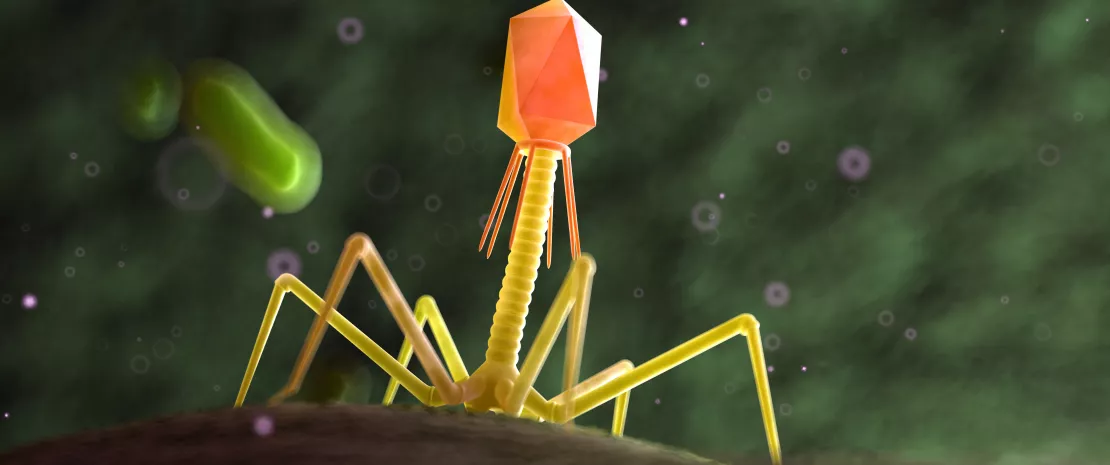

Les chercheurs ont détecté l’acquisition de 56 gènes de résistance (et la perte de 4 gènes) au cours des voyages, et ceux codant pour des protéines responsables de l’efflux de l’antibiotiques et de la modification de la cible sont les plus fréquents. Parmi eux, des gènes de résistances classiques et bien connus (blaCTX-M, résistant aux β-lactamines, mcr-1, résistant à la colistine ou encore des variants de tetX, résistant aux tétracyclines et qnr, résistant aux fluoroquinolones), et d’autres jamais identifiés auparavant. Les auteurs constatent que 6/56 gènes acquis sont associés à la destination, dont 3/6 détectés chez les voyageurs en provenance d’Asie du Sud-Est correspondant à des variants dfrA1 conférant une résistance au triméthoprime. D’autre part, l’identification d’un nombre d’éléments génétiques mobiles élevés à proximité des gènes de résistance pourrait contribuer à l’acquisition de la forte quantité de gènes de résistance observés chez les sujets voyageant dans cette région.

Mieux comprendre les mécanismes de propagation de l’antibiorésistance : c’est également à quoi s’attèle la Biocodex Microbiota Foundation qui a récemment lancé sa Bourse internationale 2022 dont la thématique de recherche est « structure et fonction du résistome intestinal ». Face à l’antibiorésistance, la riposte s’organise. Pluridisciplinaire et collective.

Quand certaines bactéries vaginales « marquent à la culotte » la progression du cancer du col de l’utérus

Quand certaines bactéries vaginales « marquent à la culotte » la progression du cancer du col de l’utérus

Microbiote cervical postpartum chez les femmes porteuses du VIH

Microbiote cervical postpartum chez les femmes porteuses du VIH