Le lait maternel : Rôle sur la colonisation intestinale et la nutrition

Le lait maternel (LM) est la référence en matière d’alimentation des nourrissons pendant les 6 premiers mois de la vie, favorisant une croissance et un développement optimaux, et doit être poursuivi jusqu’à l’âge de 2 ans, parallèlement à une alimentation complémentaire. Le lait humain contient de multiples composants bioactifs tels que les oligosaccharides du lait humain (HMO) et les micro-organismes (104-105 UCF) qui exercent de multiples avantages à long et à court terme.

Certaines études suggèrent que le microbiote du lait maternel diffère du microbiote oral, vaginal, cutané et méconial, avec des espèces plus proches les unes des autres, intégrant un microbiote spécifique du lait maternel (Hunt KM et al. PLoS One 2011:6.e21313).

L’HM façonne la croissance et le développement du microbiote intestinal des nourrissons de la naissance jusqu’à 6 mois de vie. Au cours de cette période, le profil microbien des nourrissons exclusivement allaités diffère de celui des nourrissons partiellement allaités ou nourris avec des préparations lactées, ce qui favorise une programmation immunologique et métabolique.

Facteurs périnataux modulant le microbiote DU LM

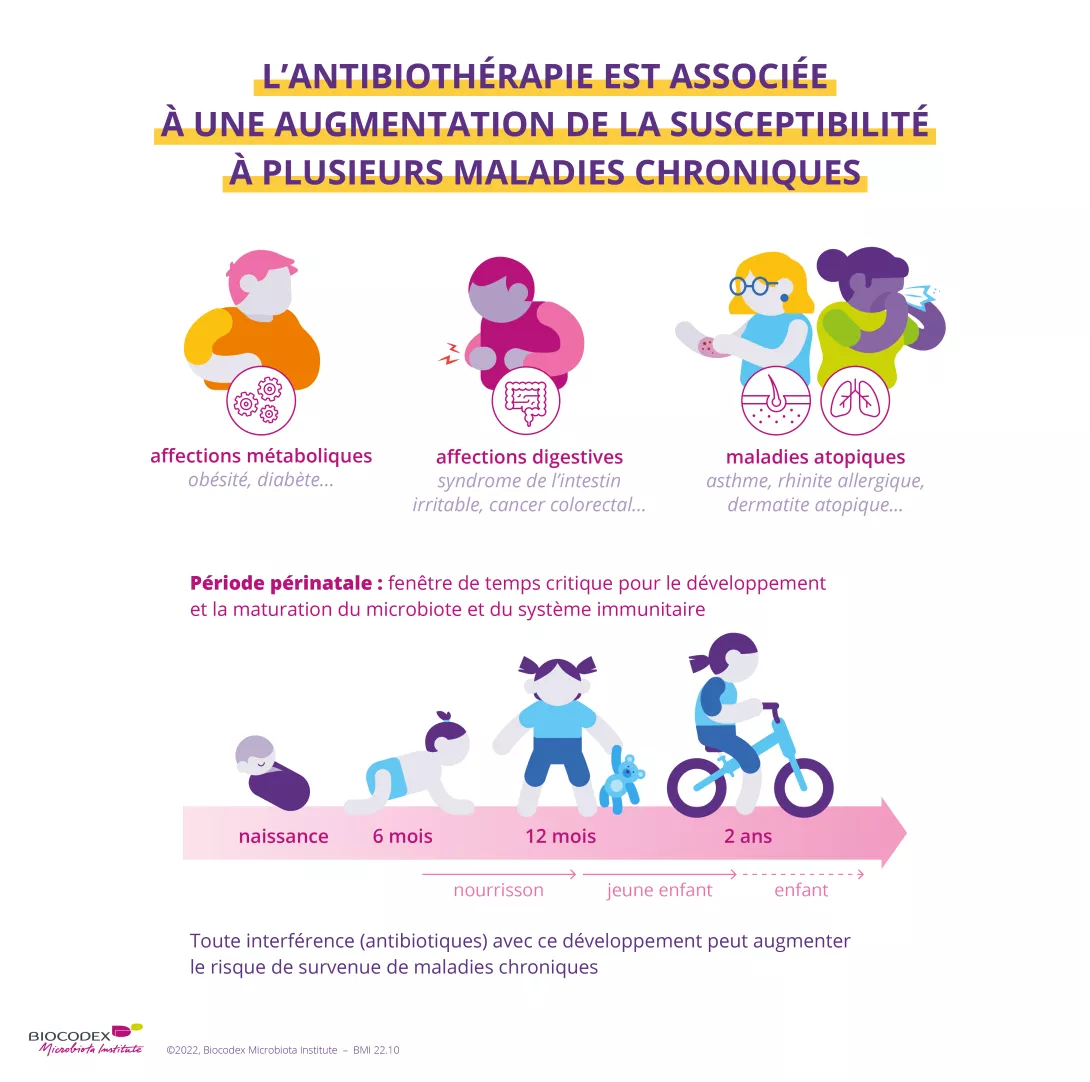

Alors que la césarienne favorise la colonisation par un profil bactérien spécifique, l’accouchement par voie vaginale conduit à un profil ressemblant au microbiote vaginal de la mère. Certaines études ont démontré que la césarienne et l’administration d’antibiotiques par la mère avant l’incision cutanée induisent une colonisation retardée et un microbiote moins diversifié.

En outre, des levures et des champignons (21,4 %) ont été signalés dans l’HM et associés à une utilisation précoce d’antibiotiques et à une charge bactérienne plus faible, à l’environnement extérieur, à la population de la ville, à la densité, à la saison, à l’atopie maternelle.

Dans une étude transversale, Zelca et al. (N-ePwP-049) ont examiné les caractéristiques du microbiote gastro-intestinal chez les nourrissons (0-12 mois) et les enfants d’âge préscolaire (moins de 5 ans) en relation avec le régime alimentaire et les facteurs environnementaux. Les auteurs ont signalé une plus grande composition de Bifidobacterium dans le groupe des nourrissons dont les mères n’ont pas reçu d’antibiotiques pendant la grossesse ou avec leurs frères et soeurs, et une plus grande quantité de Bacteroides, Blautia et Ruminococcus chez les enfants d’âge préscolaire.

HMO et antibiotiques

Dans une étude, Kawata MS (N-ePwP-042), utilisant un simulateur de l’écosystème intestinal humain, a analysé l’impact d’une formule infantile enrichie avec 2 HMOs [2’ fucosyllactose (Nnt ; 05.g/L)] dans le microbiote et les métabolites. L’auteur a signalé une augmentation des taxons d’Actinobactéries et de Firmicutes, principalement Bifidobacterium et Lactobacillus, des acides gras courts comme le butyrate, l’acétate et le propionate et une réduction des Enterobacteriaceae spp.

Les HMO sont spécifiques des Bifidobacterium spp, tandis que la combinaison des deux pourrait avoir un effet métabolique, produisant des acides gras à chaîne courte similaires à ceux contenus dans le LM (Walsh C. et al, N-eP-133).

Les implications futures de la compréhension de la colonisation intestinale précoce du nourrisson pendant les 6 premiers mois et les facteurs de risque qui pourraient modifier la programmation immunitaire nous permettent de générer de nouvelles interventions thérapeutiques.

6 choses essentielles à savoir sur les antibiotiques

6 choses essentielles à savoir sur les antibiotiques

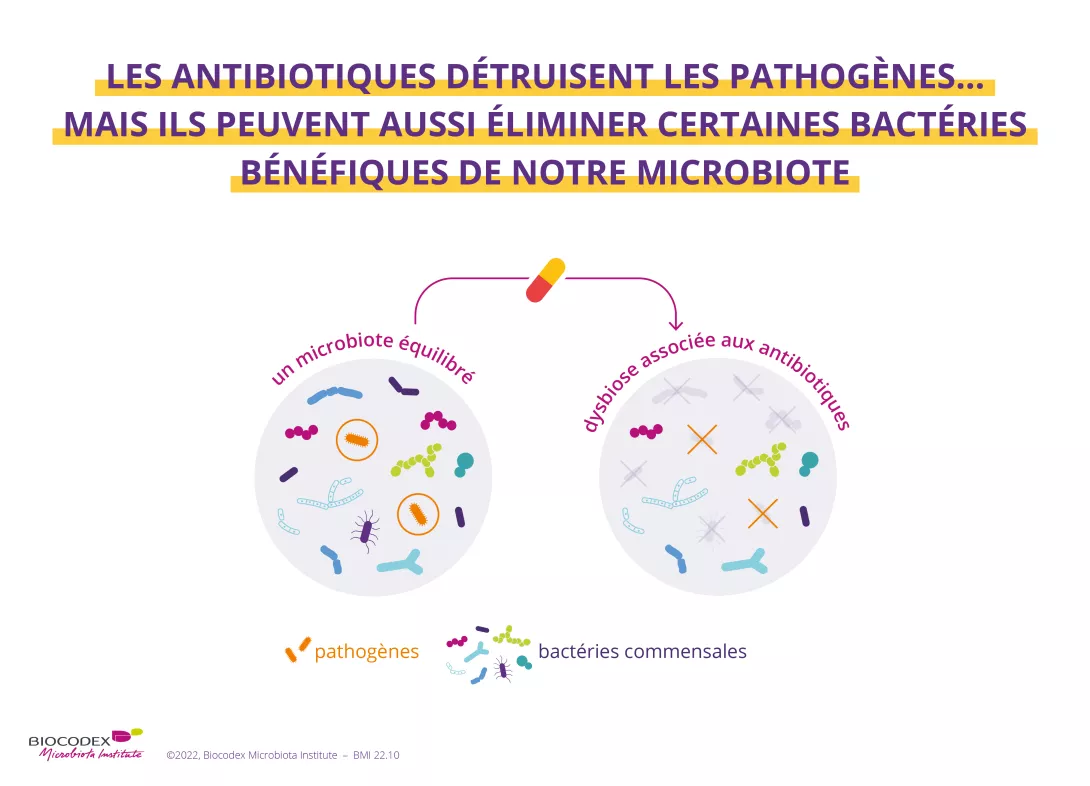

Antibiorésistance : une menace mondiale, une réponse internationale

Antibiorésistance : une menace mondiale, une réponse internationale