Cutané

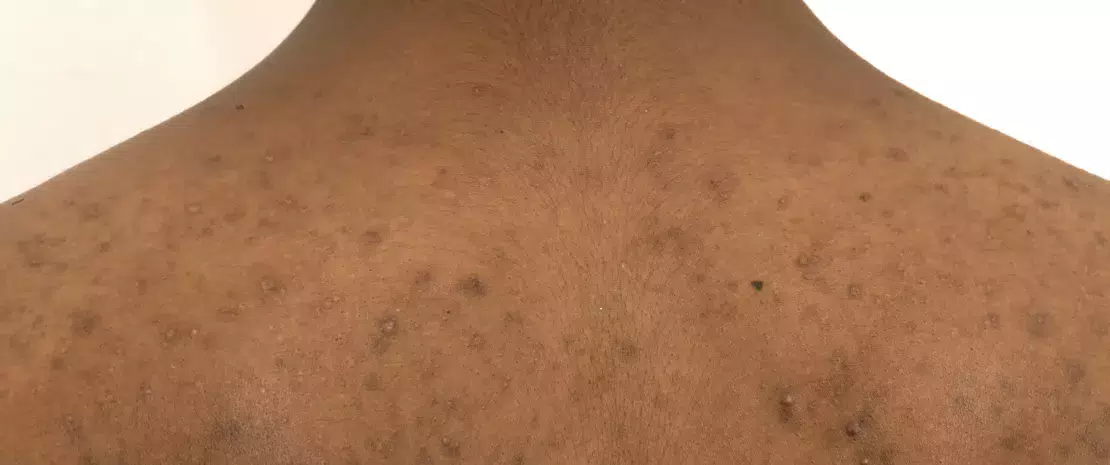

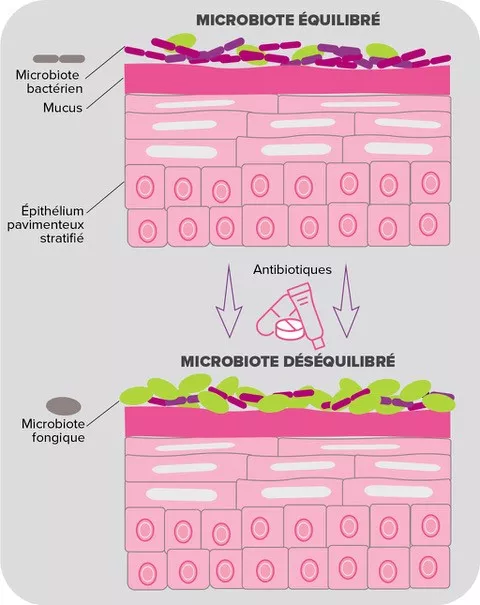

S’il a longtemps été majoritairement perçu comme une source d'infection, le microbiote de la peau est aujourd'hui largement considéré comme un facteur important de santé et de bien-être1. En favorisant les réponses et les défenses immunitaires, il joue un rôle clé dans la réparation des tissus et les fonctions barrière en inhibant la colonisation ou l'infection par des agents pathogènes opportunistes2.

À chaque site cutané, son propore microbiote

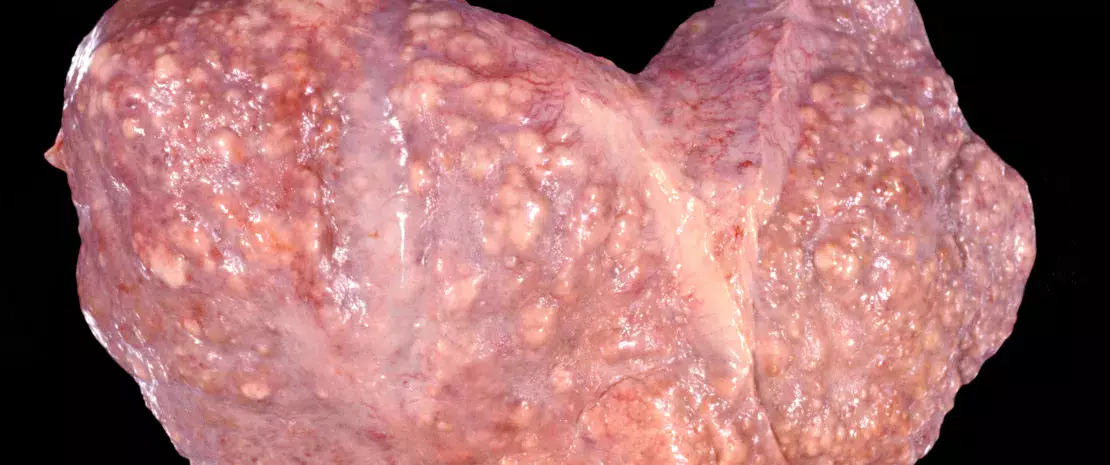

Le microbiote de la peau abrite des millions de bactéries, ainsi que des champignons et des virus en plus faible abondance. Corynebacterium, Cutibacterium (anciennement connu sous le nom de Propionibacterium), Staphylococcus, Micrococcus, Actinomyces, Streptococcus et Prevotella sont les genres de bactéries les plus fréquemment rencontrés sur la peau humaine3. Toutefois, l'abondance relative des différents taxons bactériens dépend fortement du microenvironnement local du site cutané considéré, et notamment de ses caractéristiques physiologiques, à savoir s'il est sébacé, humide ou sec. Ainsi, les espèces lipophiles du genre Cutibacterium dominent les sites sébacés, tandis que les espèces des genres Staphylococcus et Corynebacterium s’avèrent particulièrement abondantes dans les zones humides4.

De la physiologie à la pathologie : le rôle ambivalent de C. acnes

La bactérie anaérobie aérotolérante C. acnes est l'une des espèces bactériennes les plus abondantes dans le microbiote de la peau. Elle est impliquée dans l'acné, maladie inflammatoire chronique de la peau à la pathogenèse complexe5. Contrairement à ce que l'on pensait auparavant, des études récentes indiquent que l'hyperprolifération cutanée de C. acnes n'est pas le seul facteur impliqué dans le développement de l'acné6. En réalité, une perte de l'équilibre entre les différentes souches de C. acnes, associée à une dysbiose du microbiote de la peau, constituerait le facteur déclenchant6. De plus, les interactions entre S. epidermidis et C. acnes revêtent une importance capitale dans la régulation de l'homéostasie de la peau : S. epidermidis inhibe la croissance de C. acnes et l'inflammation de la peau. En retour, C. acnes, en sécrétant de l'acide propionique qui participe, entre autres, au maintien du pH acide des follicules pilo-sébacés, inhibe le développement de S. epidermidis. Des données suggèrent également que Malassezia, le champignon cutané le plus abondant, jouerait un rôle dans l'acné réfractaire en mobilisant les cellules immunitaires, mais son implication mérite d’être étudiée plus en détail6.

Le traitement de l'acné, source importante de résistance aux antibiotiques

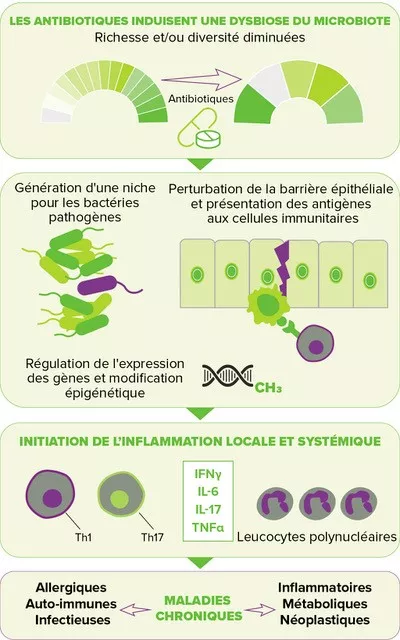

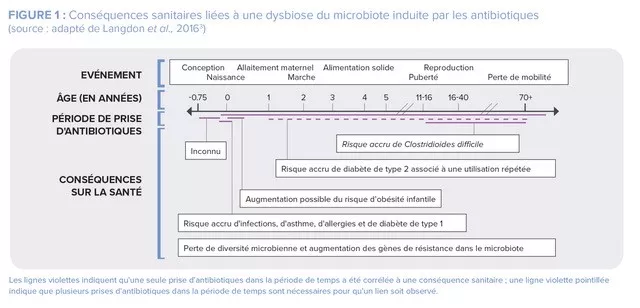

Bien qu'ils soient couramment utilisés pour traiter l'acné, les antibiotiques topiques et oraux se révèlent problématiques à plusieurs égards. Une première préoccupation exprimée par les experts à leur sujet est la perturbation du microbiote cutané, bien que les données précises sur le sujet restent rares. Dans cette optique, une récente étude longitudinale a comparé le microbiote des joues de 20 patients souffrant d'acné avant et après six semaines de traitement oral à la doxycycline. Dans cette étude, l'exposition aux antibiotiques était associée à une augmentation de la diversité bactérienne ; selon les auteurs, cela pourrait être dû à une diminution de la colonisation par C. acnes, ce qui ce qui laisserait alors la place nécessaire à d’autres bactéries pour se développer7.

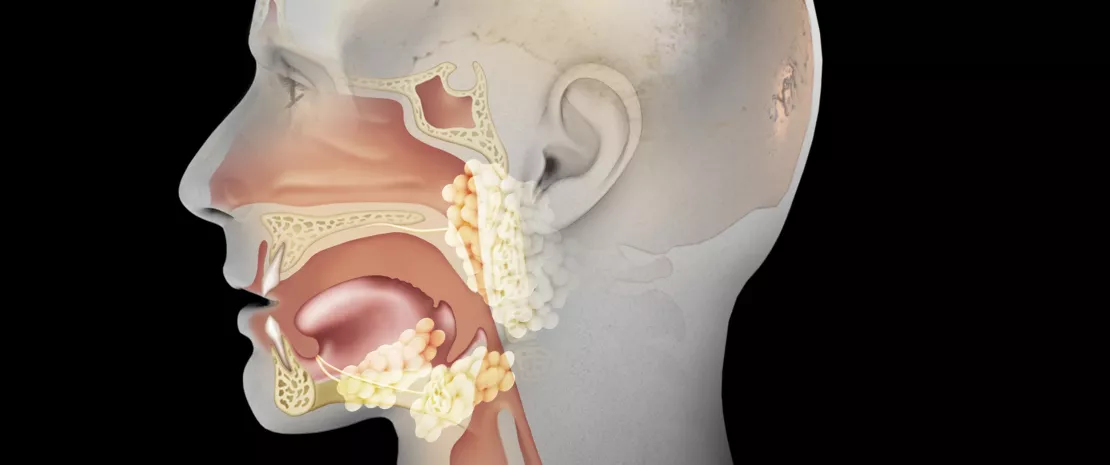

Toutefois, la principale préoccupation relative à l'utilisation d'antibiotiques pour le traitement de l'acné concerne le développement de résistances bactériennes. Mises en évidence pour la première fois dans les années 70, elles constituent une préoccupation majeure en dermatologie depuis les années 808. Les résistances observées chez C. acnes sont de loin les plus documentées : les données les plus récentes indiquent que les taux de résistance atteignent plus de 50 % pour l'érythromycine dans certains pays, 82-100 % pour l'azithromycine et 90 % pour la clindamycine. Quant aux tétracyclines, bien qu'elles soient encore largement efficaces contre la majorité des souches de C. acnes, leurs taux de résistance augmentent, allant de 2 % à 30 % selon les régions9. Et la résistance aux antibiotiques ne se limite pas à C. acnes : alors que les antibiotiques topiques utilisés par les patients atteints d'acné (en particulier en monothérapie) augmentent l'émergence de bactéries cutanées résistantes telles que S. epidermidis, les antibiotiques oraux ont quant à eux été associés à l'émergence accrue de souches de S. pyogenes résistantes aux antibiotiques dans la flore oropharyngée8,10. En outre, des augmentations des taux d'infections des voies respiratoires supérieures et de pharyngites ont été rapportées en lien avec le traitement antibiotique de l'acné11,12.

Un appel à une utilisation limitée des antibiotiques pour l'acné

Les conséquences potentielles de la résistance aux antibiotiques déclenchée par le traitement de l'acné sont nombreuses : échec du traitement de l'acné lui-même (voir Cas clinique), infection (locale ou systémique) par des agents pathogènes opportunistes et diffusion de la résistance au sein de la population8. Malgré cela, les niveaux de prescription d'antibiotiques pour l'acné restent élevés, et pour des durées plus longues que celles recommandées dans les directives13. Dans ce contexte de préoccupation croissante, les experts préconisent une utilisation plus limitée des antibiotiques pour le traitement de l'acné13. Une stratégie a notamment été proposée à cet égard par un groupe international d’experts en dermatologie, la Global Alliance to Improve Outcomes in Acne (voir encadré ci-dessous).

Le microbiote intestinal, un bon indicateur de longévite ?

Le microbiote intestinal, un bon indicateur de longévite ?