Наличие дисбиоза кишечника у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, уже доказано. Доказано также вовлечение микробиоты в аккумуляцию в головном мозге амилоидных бета-протеинов, связанных с заболеванием. Целью этого нового исследования было изучение сигнальных путей, посредством которых микробиота кишечника пациента вносит вклад в эту амилоидную патологию.

В поисках корреляций

В исследовании принимали участие 89 индивидуумов в возрасте от 50 до 85 лет с когнитивной функцией в диапазоне от нормальной до нарушения когнитивной функции с потерей памяти (как связанного, так и не связанного с заболеванием). Амилоидные отложения определяли с помощью ПЭТ-сканирования и подсчитывали в различных областях головного мозга, одновременно определяли уровни в крови молекул, вырабатываемых микробиотой кишечника (липополисахаридов — ЛПС и короткоцепочечных жирных кислот — ацетата, пропионата, валерата, бутирата), про- и противовоспалительных биомаркеров (в том числе интерлейкинов — ИЛ) и биомаркеров эндотелиальной дисфункции (молекул клеточной адгезии — CAM).

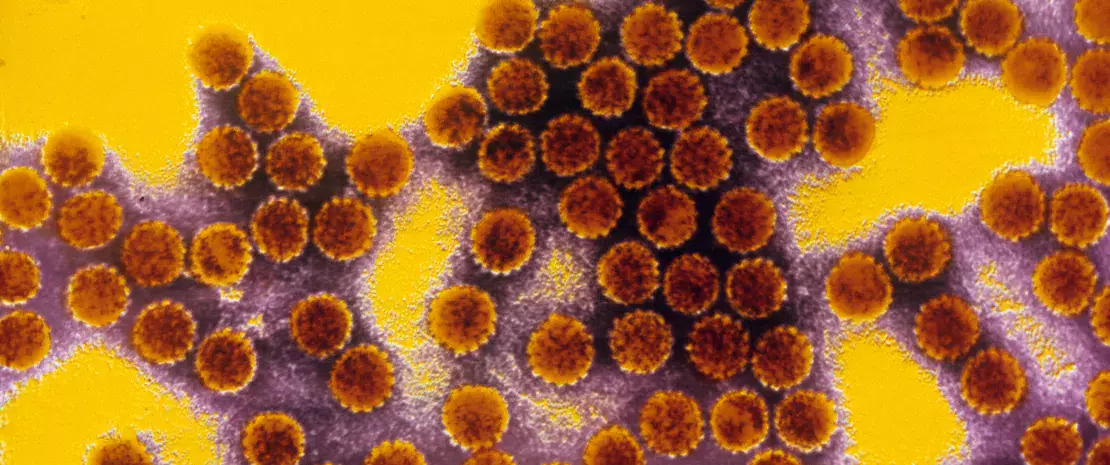

Причастные бактериальные медиаторы

Независимо от области головного мозга, отложение амилоида положительно коррелировало с уровнями в крови ЛПС, ацетата, валерата, определенных провоспалительных цитокинов (напр., ИЛ-1b, ИЛ-6) и многих CAM (напр., P-селектина, PECAM-1), но отрицательно коррелировало с уровнями бутирата и ИЛ-10 (противовоспалительного). И наконец, некоторые биомаркеры эндотелиальной дисфункции положительно коррелировали с уровнями ацетата, валерата, ИЛ-1b и ИЛ-4, но вновь отрицательно коррелировали с уровнями бутирата и ИЛ-10. Авторы интерпретировали эти корреляции как свидетельство прямой и опосредованной ассоциации между параметрами крови, связанными с дисбиозом кишечника, и амилоидной патологией.

Воспаление, барьерная функция и болезнь Альцгеймера

Следовательно, снижение уровней бутирата, сопровождающееся повышением уровней ацетата, валерата и ЛПС, может нарушать целостность кишечного барьера, вызывать и поддерживать системное воспаление низкого уровня и нарушать гематоэнцефалический барьер, что в конечном итоге позволяет провоспалительным соединениям, обеспечивающим патологический каскад болезни Альцгеймера, проникать в центральную нервную систему. Подчеркивая, что полученные ими данные не позволяют установить причинно-следственную связь, авторы настаивают на том, что степень выраженности выявленных ассоциаций поддерживают эту патофизиологическую гипотезу. И наконец, не исключено, что имеется возможность разработки стратегий профилактики болезни Альцгеймера, основанных на обогащении микробиоты полезными бактериями или метаболитами, как только будут выяснены характерные свойства микробов, связанные с заболеванием.