Votre microbiote intestinal peut-il prédire l’efficacité du vaccin anti-COVID ?

Une nouvelle étude vient de mettre en évidence que certaines caractéristiques du microbiote intestinal pourraient être un indicateur du niveau des anticorps anti-COVID 6 mois après la vaccination. Une première !

Dis-moi à quoi ressemble ton microbiote, je te dirai comment le vaccin anti-COVID te protégera.

C’est ainsi que l’on pourrait résumer les résultats d’une étude 1 publiée en septembre dernier dans la revue Signal Transduction and Targeted Therapy.

Les chercheurs ont réussi à démontrer que la présence, avant la première injection, de certaines bactéries et de certaines molécules dans l’intestin pourrait renforcer l’immunité conférée par le vaccin, allongeant ainsi sa durée d’action.

Une piste prometteuse pour la mise au point d’adjuvants.

- 161 participants

- 2 vaccins anti-Covid 19

- 6 mois de suivi

Ce résultat a été mis en évidence grâce à la participation de 161 volontaires enrôlés pendant 6 mois.

121 d’entre eux ont reçu 2 injections du Comirnaty, le vaccin de Pfizer BioNTech (vaccin à ARNm), et les 40 autres le CoronaVac, le vaccin du Chinois Sinovac Biotech (virus inactivé). Aucun volontaire n’a été infecté par la Covid durant l’étude. Juste avant la vaccination, puis 1 mois et 6 mois après, les scientifiques ont prélevé chez eux :

- des échantillons de sang pour mesurer les concentrations en anticorps ;

- des échantillons de selles pour identifier les bactéries de leur microbiote intestinal et pour doser les substances produites par le patient et ses bactéries (vitamine B3, GABA, acide fumarique… constituant le fameux « métabolome »).

Les calculs des chercheurs montrent d’abord que le Comirnaty permet d’obtenir une meilleure immunité que le CoronaVac.

Vaccin: comment ça marche ?

Se défendre efficacement contre une maladie implique de bien connaître son ennemi ! C’est ce à quoi sert la vaccination contre les virus

- On injecte un antigène, c’est à dire le pathogène inactivé, atténué, ou un fragment de celui-ci ;

- Les cellules immunitaires fabriquent des anticorps spécifiques dirigés contre cet antigène ;

- En réponse, le corps met en réserve des cellules « mémoires » ;

- En cas d’infection par le vrai pathogène, l’activation des cellules mémoires du système immunitaire est rapide et efficace (davantage que si le corps le découvrait pour la première fois) ;

- Le pathogène est détruit.

Fabriqué à base de virus SARS-CoV-2 inactivés, le CoronaVac fonctionne sur ce principe. Le Comirnaty est un peu différent : il contient une sorte de « plan de construction » (le fameux ARN messager) qui permet aux cellules de fabriquer des protéines identiques à celles présentes à la surface du virus du COVID ; ce sont ces protéines qui joueront le rôle d’antigène pour la fabrication d’anticorps.

Source : OMS 2

L’état de la flore intestinale module la réponse immunitaire induite par le vaccin

Dans le groupe Comirnaty, les patients dont le microbiote intestinal présentait, avant la première injection, une abondance de bactéries comme Bacterium adolescentis,

(sidenote:

Bifidobactéries

Bactéries, en forme de batônnet, en Y. La plupart des espèces sont bénéfiques pour l’homme. Elles sont retrouvées dans les intestins de l’homme, mais également certains yaourts.

Ces bactéries :

- Protègent la barrière intestinale

- Participent au développement du système immunitaire, aident à lutter contre l’inflammation

- Favorisent la digestion, améliorent les symptômes gastro intestinaux

Sung V, D'Amico F, Cabana MD, et al. Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018 Jan;141(1):e20171811.

O'Callaghan A, van Sinderen D. Bifidobacteria and Their Role as Members of the Human Gut Microbiota. Front Microbiol. 2016 Jun 15;7:925.

Ruiz L, Delgado S, Ruas-Madiedo P, et al. Bifidobacteria and Their Molecular Communication with the Immune System. Front Microbiol. 2017 Dec 4;8:2345.

)

bifidum et Roseburia faecis avaient, 6 mois après dans leur sang, des taux d’anticorps anti-SARS CoV-2 plus élevés que les autres. Le même type d’immunité plus forte et plus durable était retrouvé chez ceux qui avaient un métabolome plus riche en vitamine B3 et en GABA.

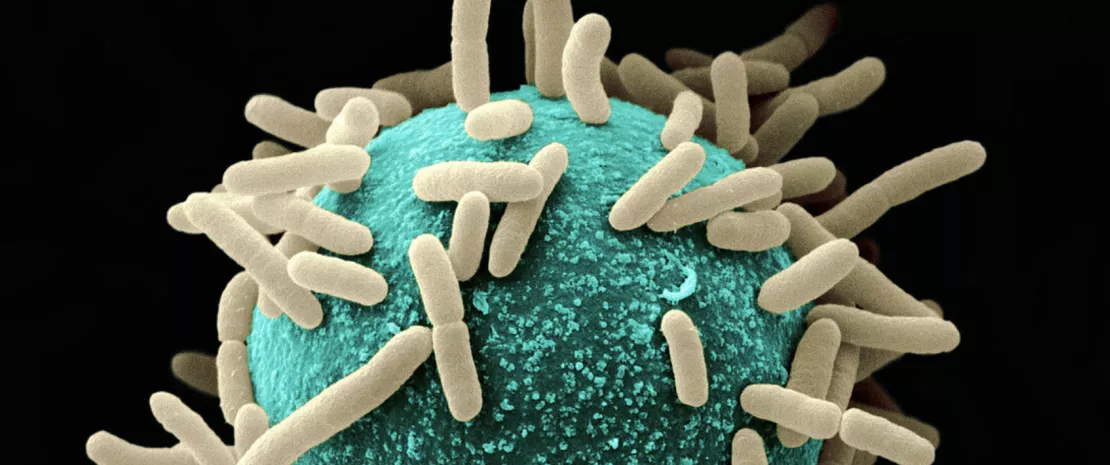

Le microbiote intestinal

Dans le groupe CoronaVac, une faible présence de Faecalibacterium prausnitzii et une abondance de Phocaeicola dorei — signature que l’on retrouve chez les patients infectés par la COVID — était associée à une meilleure immunité à 6 mois, tout comme la présence plus marquée d’acide fumarique dans le métabolome, un composé connu pour entraver la réplication du virus.

Autre résultat : dans les microbiotes des volontaires du groupe Comirnaty, une plus grande proportion des souches bactériennes altérées par le vaccin n’avaient pas récupéré leur état d’avant la vaccination par rapport au groupe Coronavac. S’il est encore difficile d’en analyser les conséquences, les chercheurs précisent que certaines souches impactées sont les mêmes que celles que l’on retrouve modifiées chez les personnes souffrant de COVID long.

Vers de nouveaux adjuvants

On savait que le microbiote, la génétique ou le surpoids influençaient l’efficacité du vaccin anti-COVID. Mais c’est la première fois qu’une étude met en évidence que la structure du microbiote et du métabolome avant vaccination peut prédire le niveau d’immunité 6 mois après.

Si les résultats doivent être confirmés par une étude plus ciblée, ils laissent penser qu’il sera bientôt possible d’utiliser des bactéries ou des composés de métabolome comme adjuvants pour améliorer l’efficacité du vaccin.

Covid-19 : le microbiote serait-il le chaînon manquant ?

Covid-19 : le microbiote serait-il le chaînon manquant ?