Voici comment Pr. Graziottin répond à cette question posée par ses patientes :

Tout d'abord, améliorez votre hygiène de vie : plus ils vous mettez en place des habitudes adaptées et cohérentes, plus l'investissement que vous ferez personnellement dans votre santé et votre longévité sera payant !

Collègues médecins, vous devriez :

- Répertorier systématiquement les antécédents familiaux et personnels très précis, afin d’évaluer les principaux symptômes et signes précurseurs de la ménopause, les principales vulnérabilités et les quelques contre-indications majeures (à l'hormonothérapie substitutive, par exemple, le cancer du sein, de l'endomètre et de l'ovaire, la thrombophlébite/thrombose).

- Deuxièmement, effectuer un examen physique complet, comme je le fais avec mes patientes, y compris un examen de la thyroïde, des seins, de l'abdomen, gynecologique et du plancher pelvien, ainsi que la pression artérielle, le poids, la taille et la circonférence abdominale.

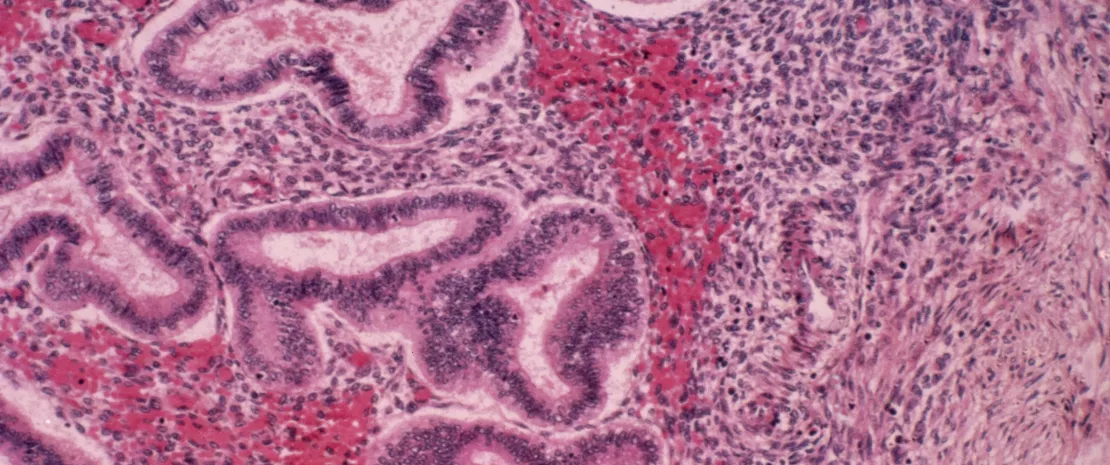

- Troisièmement, il est important d'effectuer une échographie pelvienne, un frottis et/ou un test HPV, ou de demander une mammographie et la densité minérale osseuse (DMO), si la femme a plus de 50 ans, ou plus tôt s'il y a une indication clinique à cela. Par exemple, la densité minérale osseuse pourrait être appropriée dans des cas individuels, en cas d'insuffisance ovarienne prématurée, de troubles persistants de l'hyperphagie boulimique de type restrictif pouvant aller jusqu'à l'anorexie, ou de traitement du cancer par chimiothérapie et/ou radiothérapie pelvienne ou corporelle totale également en cas de cancers NON hormonaux-dépendants.

- Si un traitement hormonal substitutif est indiqué, il peut être adapté en fonction des besoins de la femme en termes de

- Types d'hormones

- Dosage

- Voie d'administration

- Régime : cyclique combiné ou combiné continu,

Une hormonothérapie ménopausique bien adaptée améliore le niveau de santé de tous les organes et tissus : du cerveau au système cardiovasculaire, des os aux muscles et aux articulations, de la peau aux ongles et aux cheveux, des organes génitaux à la vessie.

Elle améliore les microbiotes et microbiomes de l'intestin, la vulve et le vagin, véritables pilotes de notre santé, qui disposent de récepteurs majeurs d’hormones sexuelles. Lorsqu’une eubiose est de retour, c’est pour le meilleur de notre santé générale, systémique et intime.

De nouvelles études ont également prouvé son efficacité chez les femmes qui l’ont poursuivie bien après l'âge de 65 ans, toujours en synergie avec une hygiène de vie saine.

Point clé : l'hormonothérapie de la ménopause remplace les hormones perdues, mais elle fonctionne au mieux si vous assumez l'entière responsabilité de votre propre santé. Pas d'alibi, pas d'excuses, s'il vous plaît !

Une bonne hygiène de vie est essentielle !

Contenus associés

Maladie de Parkinson : l’étau se resserre sur les bactéries Desulfovibrio

Maladie de Parkinson : l’étau se resserre sur les bactéries Desulfovibrio