Douleurs pelviennes : et si c’était le microbiote ?

C’est la double peine : certaines femmes souffrent non seulement de douleurs chroniques pelviennes, mais en outre de douleurs démesurées. Et si quelques bactéries expliquaient que ces vessies, vagins ou rectums soient à fleur de peau ?

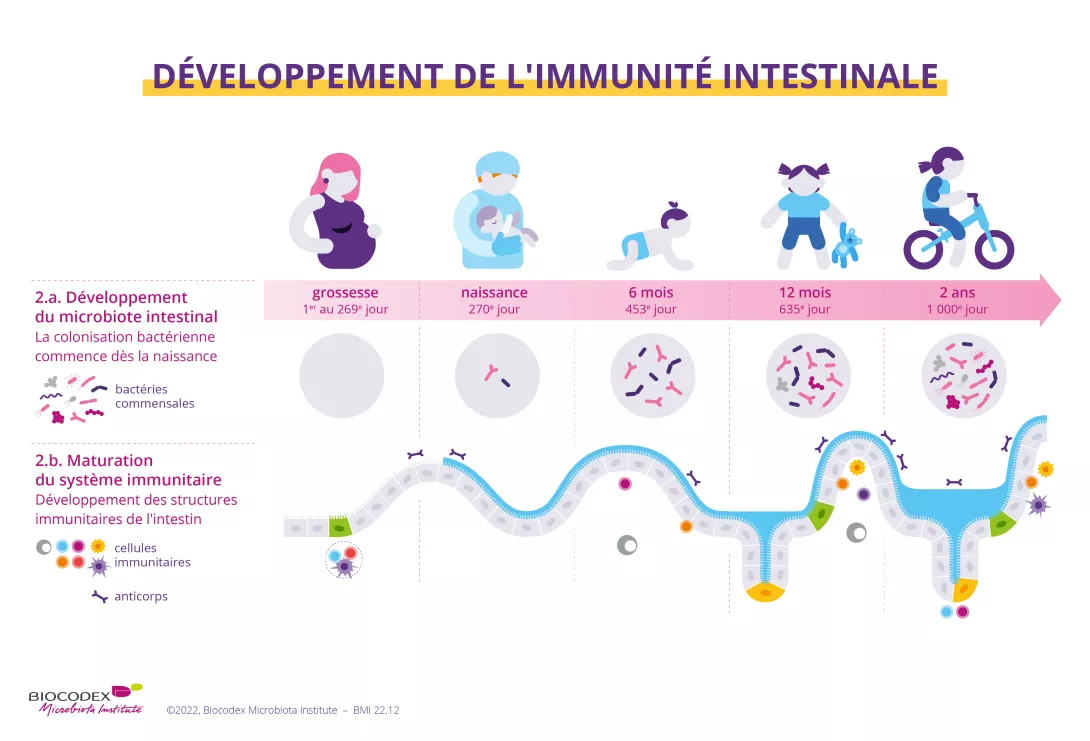

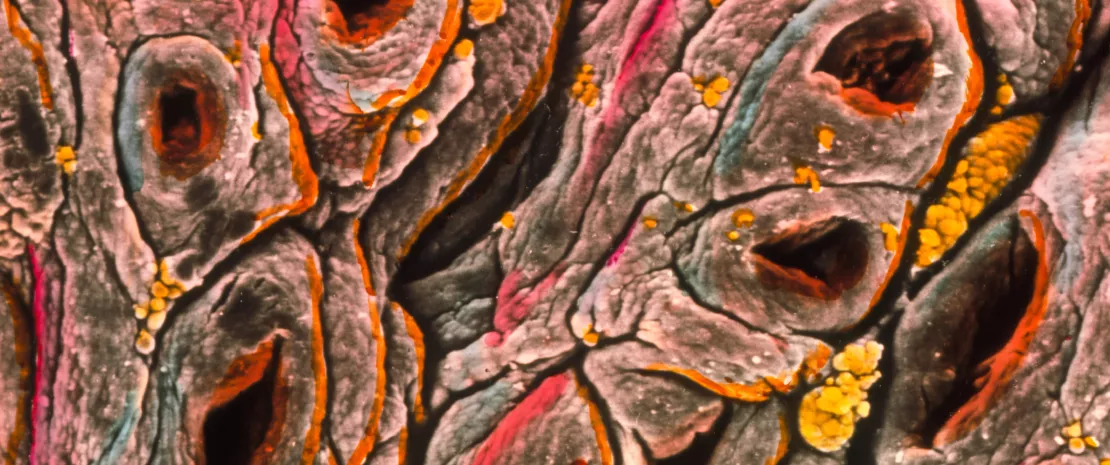

On ne le sait pas toujours mais tous les organes à l'interface avec le monde extérieur, y compris la vessie (et non, l’urine n’est pas stérile !) et le vagin (royaume des lactobacilles), hébergent un microbiote résident qui participe à leur bon fonctionnement… ou, en cas de dysbiose, à la maladie, y compris à la sensation de douleur

Pour en savoir plus, des chercheurs ont examiné 30 femmes souffrant de (sidenote: Douleur pelvienne chronique Douleur persistante, non cyclique, ressentie dans des structures liées au bassin et durant plus de six mois. Souvent, aucune étiologie spécifique ne peut être identifiée, et elle peut être considérée comme un syndrome douloureux régional chronique ou un syndrome somatique fonctionnel. Elle est généralement associée à d'autres syndromes douloureux somatiques fonctionnels (par exemple, le syndrome de l’intestin irritable, le syndrome de fatigue chronique non spécifique) ainsi qu’à des troubles de la santé mentale (comme le trouble de stress post-traumatique ou la dépression). Approfondir Speer LM, Mushkbar S, Erbele T. Chronic Pelvic Pain in Women. Am Fam Physician… ) (DPC), dont la moitié présentait une (sidenote: Hypersensibilisation pelvienne Diminution des seuils nociceptifs corticaux qui amène à ressentir un inconfort ou une douleur pour des stimulations habituellement non douloureuses comme le remplissage de la vessie, une perception exagérée du fonctionnement du système digestif, une brulure vulvaire au contact, et de ressentir une douleur anormalement intense pour des stimulations habituellement douloureuses. Approfondir CHU Dijon ) : le simple frottement d’un sous-vêtement ou une vessie pleine déclenchent des douleurs. 1

26% La douleur pelvienne chronique touche environ 26 % de la population féminine mondiale. ²

3 mois on parle de chronicité lorsqu’une douleur persiste plus de 3 mois. ³

4% à 16% des femmes, c’est la prévalence de la DPC. Similaire à celle de la migraine ou de l’asthme. ⁴

Des microbiotes peu en forme

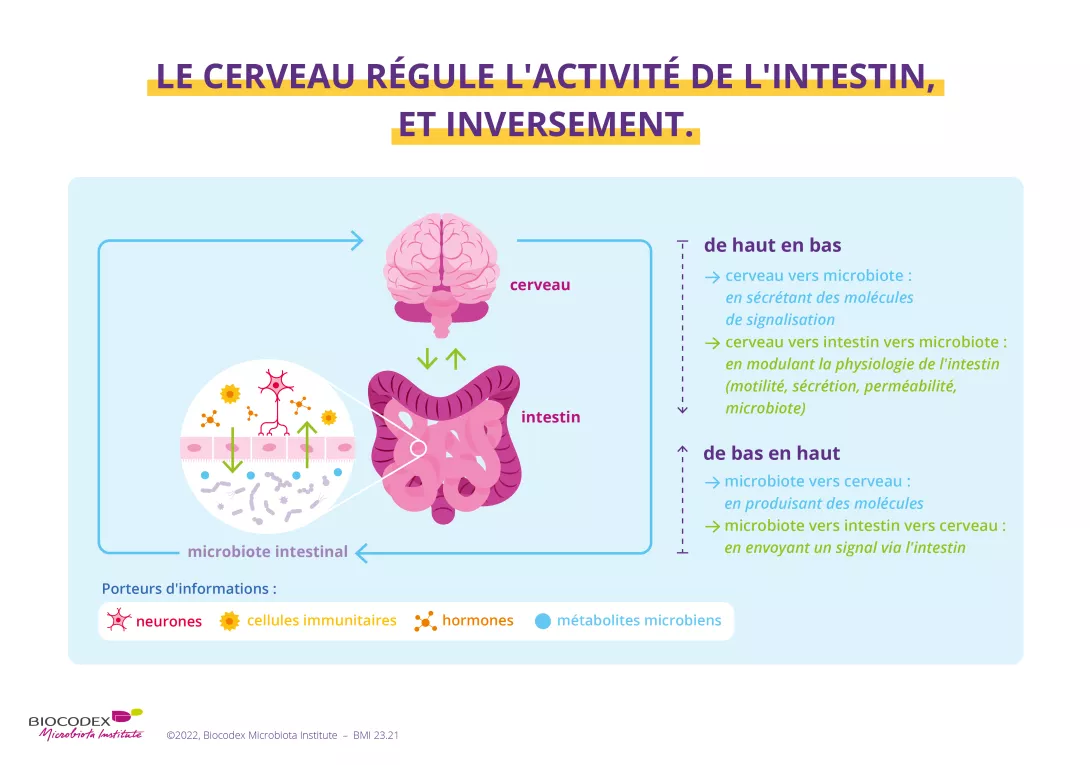

Les femmes souffrant d’une DPC avec hypersensibilisation présentent des seuils de perception de la douleur très bas : une toute petite pression sur la vessie par exemple suffit à déclencher une douleur. Mais ce n’est pas tout : la douleur ressentie s’avère non seulement plus intense mais également plus prolongée. Autrement dit, tout va dans le sens de la souffrance.

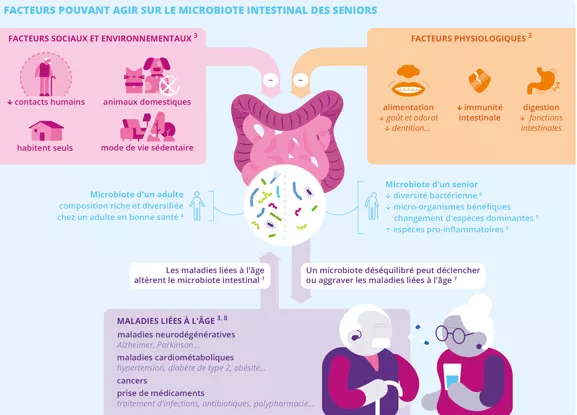

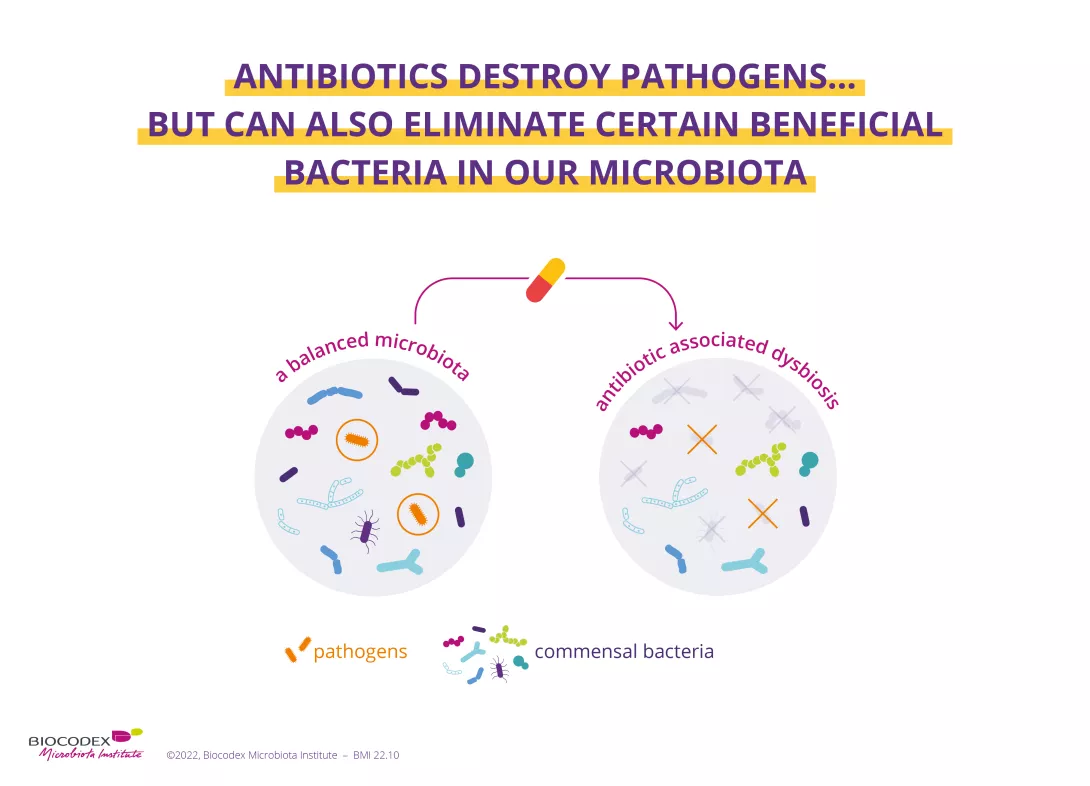

Or, ces femmes présentent une altération de leurs microbiotes intestinal, urinaire (vessie) et vaginal, avec généralement un recul des bénéfiques Lactobacilles : moins de Lactobacillus dans l’intestin ; un microbiote vaginal plus diversifié (ce qui n’est pas bon signe), enrichi en Streptococcus et Prevotella et déserté par d’autres groupes bactériens ; un microbiote urinaire plus diversifié (toujours pas bon), avec Clostridium sensu stricto 1 en vedette.

Zoom sur les maladies associées à la douleur pelvienne chronique :

La douleur pelvienne chronique, qui touche environ 26 % des femmes dans le monde, est souvent associée à d’autres troubles, comme :

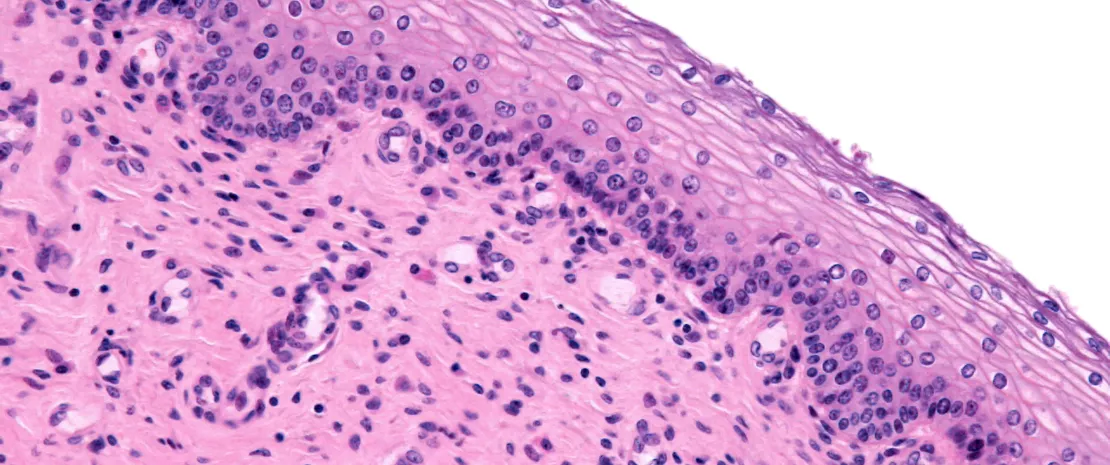

∙ L’endométriose, une maladie gynécologique où du tissu semblable à l’endomètre se développe en dehors de l’utérus, causant douleurs et infertilité.

∙ Le SII = syndrome de l’intestin irritable, une affection de l’intestin marquée par des douleurs abdominales, ballonnements, diarrhée ou constipation, souvent exacerbée par une dysbiose intestinale.

∙ D’autres syndromes douloureux chroniques ou troubles de santé mentale (trouble de stress post-traumatique, dépression…).

Dans tous ces cas, le microbiote - intestinal, vaginal ou urinaire - joue un rôle potentiel dans la progression de la maladie qui mérite une attention particulière.

Des bactéries qui signent la douleur

Plus troublant encore : certaines de ces bactéries sur ou sous-représentées chez les femmes hypersensibles sont directement associées à des symptômes cliniques. Par exemple, moins d’Akkermansia ou de Faecalibacterium dans l’intestin rime avec plus de douleurs rectales. Moins de L. jensenii dans le vagin, c’est plus de règles douloureuses et une mini-capacité de la vessie. Moins de Lactobacillus dans la vessie et la voilà moins performante.

Règles douloureuses : et si le microbiote vaginal était en cause ?

Rééquilibrer le microbiote pour réduire la douleur ?

Au final, les chercheurs sont parvenus à établir des signatures bactériennes de la sensibilité, à partir de bactéries des flores intestinale, vaginale et urinaire. Sont-elles cause ou conséquence de la douleur ?

Sont-elles cause ou conséquence de la douleur ? Impossible à dire pour l’instant. Mais cela ouvre la voie à des pistes prometteuses : les probiotiques pourraient constituer une solution thérapeutique d’avenir pour ces femmes, tout comme les prébiotiques, les symbiotiques ou des approches nutritionnelles. En agissant sur le microbiote, on pourrait ainsi soulager certaines formes de douleur.

Et si rééquilibrer ces microbiotes grâce aux probiotiques permettait non seulement d’atténuer les douleurs mais aussi d’agir sur les causes profondes de la maladie ?

Aller plus loin :

Plusieurs travaux s'intéressent actuellement au rôle des probiotiques dans le traitement de maladies comme l’endométriose, SII = syndrome de l’intestin irritable ou d'autres troubles impliquant une inflammation intestinale persistante.

Quelle est la différence entre les prébiotiques, les probiotiques et les postbiotiques ?

Anatomie féminine, microbiotes et hygiène intime

Anatomie féminine, microbiotes et hygiène intime

Règles et microbiote vaginal : les progrès de la science…

Règles et microbiote vaginal : les progrès de la science…