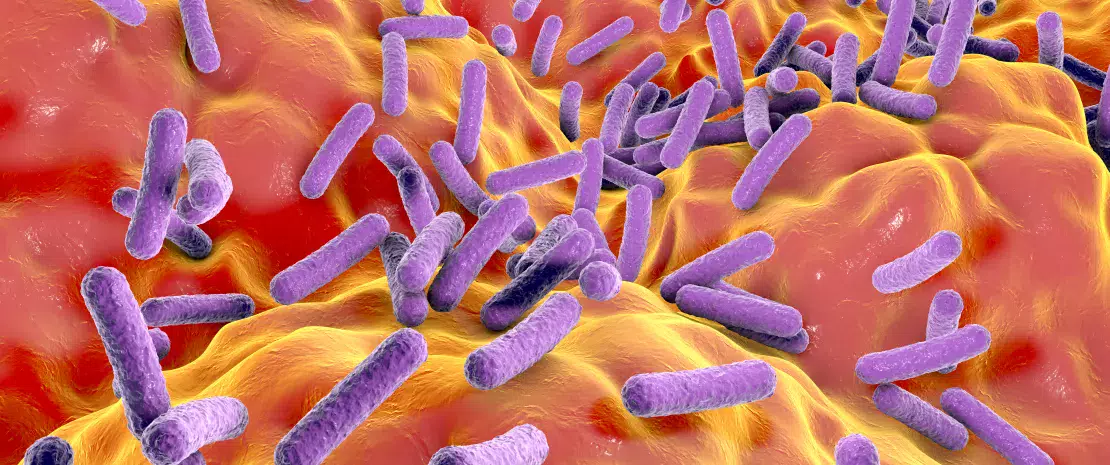

Одни из нас — ранние пташки, другие больше любят вечер и ночь. Но что делает нас жаворонками или совами? Данные недавних исследований показывают, что на наши биологические часы могут влиять бактерии кишечника, при этом в составе микробиоты жаворонков и сов преобладают разные кишечные микробы.

Различия микробиоты у жаворонков и сов

Результаты анализа микробиоты кишечника 91 человека показали, что в микробиоте кишечника тех, кто предпочитает ложиться рано, преобладает бактериальный род Alistipes. Эти люди обычно опорожняют кишечник по утрам, придерживаются здоровой диеты (богатой фруктами, овощами и клетчаткой) и регулярно пьют воду.

С другой стороны, в кишечнике сов содержится больше представителей рода Lachnospira. Эти люди посещают туалет вечером и питаются в основном нездоровой пищей (например, богатой сахаром), которую запивают газировкой. Бактерии в нашем пищеварительном тракте производят молекулы, которые действуют на весь организм. Эти молекулы влияют на протекание химических реакций, известных как метаболические пути, в результате которых образуются одни вещества (например, глюкоза) и распадаются другие.

Было обнаружено, что три определенных метаболических пути значительно чаще встречаются у жаворонков, поэтому авторы предположили, что определенные метаболические пути человека активируются специфическими бактериальными жирными кислотами, участвующими в регуляции сна. Эта информация может оказаться недостающим звеном: определенная диета способствует формированию специфической микробиоты, которая выделяет молекулы, влияющие на ритм сна человека.

Улучшение здоровья сов

Сфера приложения результатов этих наблюдений имеет важное значение и выходит за рамки простого вопроса о поиске взаимной гармонии в семьях, где есть совы и жаворонки. Действительно, у сов чаще возникают:

и другие хронические заболевания.

Результаты исследования открывают пути к улучшению здоровья путем изменения рациона питания и, следовательно, микробиоты кишечника. Все это может помочь совам превратиться в жаворонков.

Микробиота человека: взаимосвязанная сеть, которая определяет баланс между здоровьем и болезнью

Микробиота человека: взаимосвязанная сеть, которая определяет баланс между здоровьем и болезнью

Помогают ли короткоцепочечные жирные кислоты из кишечной микробиоты бороться с эндометриозом?

Помогают ли короткоцепочечные жирные кислоты из кишечной микробиоты бороться с эндометриозом?