Du sport – avec modération – pour un microbiote intestinal en pleine santé

Mode de vie, âge, génétique, alimentation… : nombreux sont les facteurs pouvant modifier le microbiote intestinal. Parmi eux, il en est un encore peu étudié : l’impact de l’exercice physique. Et pourtant, les recherches scientifiques s’accordent à démontrer qu’une activité physique régulière va de pair avec une bonne santé digestive et un microbiote sain… mais gare aux pratiques sportives trop intenses !

Le microbiote intestinal

La pratique sportive est-elle bénéfique pour notre santé digestive ?

Tout comme le reste de notre organisme, notre système digestif a tout à gagner d’une

(sidenote:

Activité physique

Tout mouvement corporel produit par contraction des muscles squelettiques entraînant une augmentation de la dépense énergétique (DE) par rapport à la DE de repos. Par exemple la marche, le vélo, le jeu actif, la pratique sportive, le ménage, le jardinage, le bricolage, sont des exemples d’activités physiques.

Source: Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public Health Rep. 1985 Mar-Apr;100(2):126-31.

)

. Ainsi lorsque celle-ci est pratiquée de manière raisonnable (à moins de 50 % de la consommation maximale d'oxygène ou

(sidenote:

VO2max

Ce critère propre à chaque sportif représente la quantité maximale d'oxygène que son corps est capable d'extraire de l'air, puis de transporter jusqu'aux fibres musculaires lors d'un exercice pour subvenir à ses besoins. Plus la VO2max est élevée, plus la performance pourra être au rendez-vous ; si elle est faible, les capacités sportives seront limitées et un entraînement spécifique sera nécessaire pour la booster.

)

) :

- le transit intestinal connaît un petit coup de fouet,

- la muqueuse qui tapisse les parois du tube digestif est en meilleur état.

Une étude scientifique montre que, après trois mois d’activité physique modérée, la motilité gastro-intestinale (contractions des muscles du tube digestif nécessaires pour y faire progresser les aliments) est améliorée : le transit s’en trouve donc accéléré, réduisant le temps passé par les futures selles dans le système digestif… et donc la période de contact entre d’éventuels agents pathogènes présents dans ces selles et la barrière intestinale. Même chose après seulement une semaine de vélo à une intensité modérée. Autrement dit, le

(sidenote:

Sport

« Activité physique de loisir structurée pouvant inclure des exercices physiques où les participants adhèrent à un ensemble commun de règles (ou d’attentes) et où un objectif est défini. »

Source : Khan KM, Thompson AM, Blair SN et al. Sport and exercise as contributors to the health of nations. Lancet. 2012 Jul 7;380(9836):59-64.

)

est bon pour le système digestif, dès lors que vous n’êtes pas obsédé du chrono et ne tirez pas excessivement sur la corde de vos capacités. 1

Un bénéfice intestinal dès 2h30 d’activité physique par semaine

Marcher pour aller au travail, prendre les escaliers plutôt que l’escalator, passer l’aspirateur, jardiner, faire du vélo et aller à un cours de gymnastique : 2h30 d’activité physique par semaine suffisent pour obtenir un bénéfice intestinal. Et inutile de se lancer dans un marathon : l’amélioration de la diversité et de la richesse du microbiote est davantage liée au nombre d’heures consacrées à l’activité physique qu’à l’intensité de celle-ci. 10

Même constat du côté de la muqueuse intestinale qui tapisse les parois de notre tube digestif. Le sport (pratiqué de façon raisonnable) va ainsi de pair avec une muqueuse en bonne santé, qui joue parfaitement son rôle de barrière. 1

Votre microbiote a besoin d'exercice : enfilez vos baskets !

Faut-il y voir une conséquence directe de cette bonne santé digestive ? En cas de pratique sportive (non excessive), le microbiote intestinal est en pleine forme. L'exercice physique, coche alors toutes les bonnes cases 1 :

- il améliore la composition du microbiote intestinal et son fonctionnement, favorisant l’installation d’une flore riche et bénéfique ;

- il favorise la synthèse de molécules qui modulent l’immunité et d’autres dotées de propriétés antimicrobiennes qui protègent efficacement d’attaques de pathogènes.

Ainsi, les premiers résultats de la recherche devraient vous inciter à quitter votre canapé ! L’abandonner au profit d’un peu d’exercice provoque une plus grande diversité parmi le phylum des firmicutes qui contribuent à un environnement intestinal plus sain. 2 Chez des adolescents habituellement sédentaires, instaurer une demi-heure de course à pied d’intensité modérée, 4 fois par semaine, modifie leur flore (et réduit leur vague à l’âme) : les bactéries Coprococcus et de Blautia sont davantage présentes. 3 N’hésitez pas à rendre votre pratique régulière et répétée : les rugbymen professionnels affichent un microbiote en pleine forme. 4,5

Enfin, il semblerait qu’il existe un lien avec l’intensité de la pratique 6 : plus des adeptes des arts martiaux sont de grade élevé, plus leur microbiote intestinal est diversifié et riche en bactéries bénéfiques.

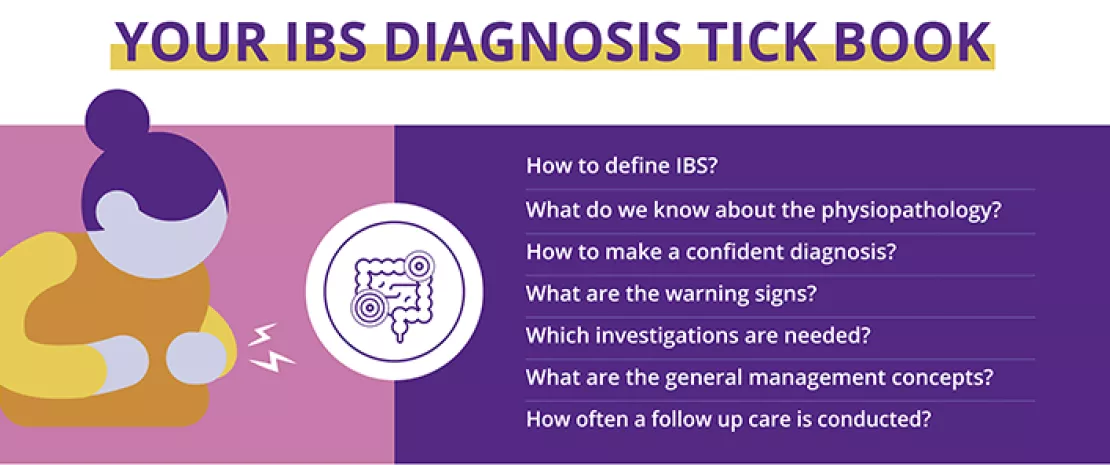

L’exercice physique aurait même des vertus thérapeutiques : pratiqué à une intensité modérée, l’effort semble réduire efficacement le Syndrome du Côlon Irritable (SCI), dont souffre de nombreux athlètes pratiquant des sports d’endurance. Autant de raisons de retrouver une pratique régulière. 1

Du sport, oui mais sans excès !

Brûler ses calories oui ! Mais pas à n’importe quel prix. Comme toujours, l’excès peut être délétère : 60 min d’entraînement d’endurance très intense (à 70 % de la capacité (sidenote: VO2max Ce critère propre à chaque sportif représente la quantité maximale d'oxygène que son corps est capable d'extraire de l'air, puis de transporter jusqu'aux fibres musculaires lors d'un exercice pour subvenir à ses besoins. Plus la VO2max est élevée, plus la performance pourra être au rendez-vous ; si elle est faible, les capacités sportives seront limitées et un entraînement spécifique sera nécessaire pour la booster. ) ) entraînent des douleurs abdominales, nausées et diarrhées. 1 D’autres facteurs, tels que l’altitude, la température ambiante, la mauvaise hydratation ou encore l’âge semblent également contribuer à des désagréments.

Les coureurs à pied seraient 2 fois plus exposés que ceux pratiquant d’autres sports d’endurance comme le cyclisme ou la natation. Et tout particulièrement les stars de la discipline : le phénomène serait 1,5 à 3 fois plus fréquent parmi les

(sidenote:

Athlete

Sportif pratiquant un sport en compétition qui recherche un haut niveau de performance par le biais d’un entraînement.

Source : Rousseau AS. Nutrition, santé et performance du sportif d’endurance / Nutrition, health and performance of endurance athletes. Cahiers de Nutrition et Diététique. 2022 eb ;57(1) : 78-94

)

d’élite comparé aux amateurs. 1 Ainsi, 30 à 50 % des athlètes seraient concernés par des troubles digestifs, voire 90 % de ceux participant à des

(sidenote:

Épreuves d’ultra-endurance

Épreuves extrêmes de souvent plus de 6 heures et plus de 100 km (voire bien plus !), parfois dans des conditions difficiles. Par exemple, Ironman est un triathlon d'une distance totale de 226 kilomètres consistant à enchaîner, le même jour, 3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme puis un marathon 42,195 km ; la Race Across America est une course cycliste de 12 jours maximum sur 4 860 km ; les participants de l’Iditarod Trail Invitational courent, pédalent, skient en Alaska à travers 1 600 km de neige ; etc.

)

. 7 Les images de marathoniens confrontés à des crises de diarrhée en plein effort ont fait le tour du web.

30 à 50 % des athlètes seraient concernés par des troubles digestifs, voire 90 % de ceux participant à une épreuve d’ultra-endurance. 7

Comment expliquer une telle épidémie de troubles gastro-intestinaux chez les athlètes ? Par le fait que leur organisme met toutes ses forces pour offrir aux muscles l’oxygène dont ils ont besoin. Ainsi, l’exercice physique intense génère un branle-bas de combat au niveau du système sanguin : des instructions sont données pour redistribuer illico presto le flux sanguin vers nos muscles … au détriment des viscères et de votre système digestif. En parallèle, notre système nerveux sympathique, celui-là même qui fait battre plus vite notre cœur quand on a peur, s’active et affecte notre transit. Un double mécanisme qui explique les douleurs, nausées et diarrhées ressenties. 7

Troubles digestifs

Le souci, c’est que le système digestif emporte dans son mal-être le microbiote qu’il héberge. Ainsi, que l’on soit amateur ou professionnel, un entraînement trop intense, ou disproportionné par rapport à son niveau physique, provoquerait une altération dans la composition et la fonction du microbiote, appelée dysbiose.

Une « dysbiose » peut être définie comme une altération dans la composition et la fonction du microbiote. Cette altération résulte d’une combinaison de facteurs environnementaux et de facteurs spécifiques à chaque personne. 9

Cette perturbation serait d’autant plus rapide et profonde que l’activité physique qui l’a provoqué serait intense. 8 Avec à la clé une perméabilité intestinale accrue : la membrane du tube digestif n’arrive plus à bien jouer son rôle de barrière et de garde-frontière. D’éventuelles toxines bactériennes ou des molécules pro-inflammatoires peuvent alors pénétrer dans l’organisme de l’athlète, au risque d’impacter sa santé globale. 1

Microbiote & sport : des micro-organismes de compétition

Le microbiote, un coach invisible au service de la performance sportive

Le microbiote, un coach invisible au service de la performance sportive

Nutrition sportive personnalisée : le futur est dans le microbiote ?

Nutrition sportive personnalisée : le futur est dans le microbiote ?