Syndrome de l'intestin irritable et microbiote : existe-t-il un lien ?

Afin de mieux sensibiliser au syndrome de l'intestin irritable (SII), le Microbiota Institute donne la parole à un expert dans ce domaine, le Pr Premysl Bercik, clinicien et chercheur à l'Université McMaster, au Canada.

Quels sont les symptômes ? Pourquoi développe-t-on le SII ? Est-ce lié au microbiote ? Existe-t-il un axe microbiote-intestin-cerveau ? Voici les réponses à toutes vos questions.

52% Seule 1 personne sur 2 ayant souffert d’une pathologie digestive impliquant le microbiote fait le lien

Qu'est-ce que le syndrome de l'intestin irritable (SII) ?

Le SII est un trouble de l'interaction intestin-cerveau, caractérisé par des douleurs abdominales chroniques et un transit perturbé (modification de la fréquence ou de la consistance des selles) en l'absence de lésions tissulaires. Mais les symptômes gastro-intestinaux ne surviennent pas seuls ; en effet, le SII est souvent accompagné d'une détresse psychologique (anxiété, stress ou dépression). 1

"Ces dix dernières années, une attention particulière a été accordée au microbiote intestinal, suspecté de jouer un rôle essentiel dans le SII"

Combien de personnes sont touchées par le SII ?

Prof. Premysl Bercik: Les données diffèrent selon les pays, mais on estime que le SII concerne entre 5 et 10 % de la population mondiale. 2 Les femmes ont près de deux fois plus de risques que les hommes d'être atteintes du SII. Elles se plaignent également davantage de fatigue et de détresse psychologique. Hommes et femmes peuvent développer le SII à tout âge, mais ce syndrome se manifeste généralement entre 20 et 30 ans.

5 à 10% on estime que le SII concerne entre 5 et 10 % de la population mondiale

2 patients sur 3 sont des femmes

La qualité de vie des patients souffrant du SII est profondément affectée, car cette maladie s'immisce dans leur quotidien et entraîne fréquemment des absences au travail ou à l'école. 3

Qu'est-ce qui déclenche les symptômes du SII ? Pourquoi développe-t-on le SII ?

P.-B.: Le SII est un trouble complexe, dont la genèse est probablement plurifactorielle et encore insuffisamment comprise. En général, il découle d'une mauvaise interaction intestin-cerveau, c'est-à-dire d'un problème de communication bidirectionnelle entre l'appareil digestif et le système nerveux central. Plusieurs mécanismes périphériques ont été identifiés s'agissant du SII, notamment l'hypersensibilité intestinale, l'altération de la motilité intestinale, l'augmentation de la perméabilité intestinale et l'inflammation de bas grade. Dans le cerveau, les signaux en provenance de l'intestin peuvent être mal interprétés, puis amplifiés. Le cerveau envoie alors des signaux erronés à l'intestin. Ces dix dernières années, une attention particulière a été accordée au microbiote intestinal, suspecté de jouer un rôle essentiel dans le SII 4,5.

Quelles sont les preuves scientifiques de l'implication du microbiote intestinal dans le SII ?

P.-B.: Plusieurs éléments prouvent que le microbiote est impliqué dans le SII :

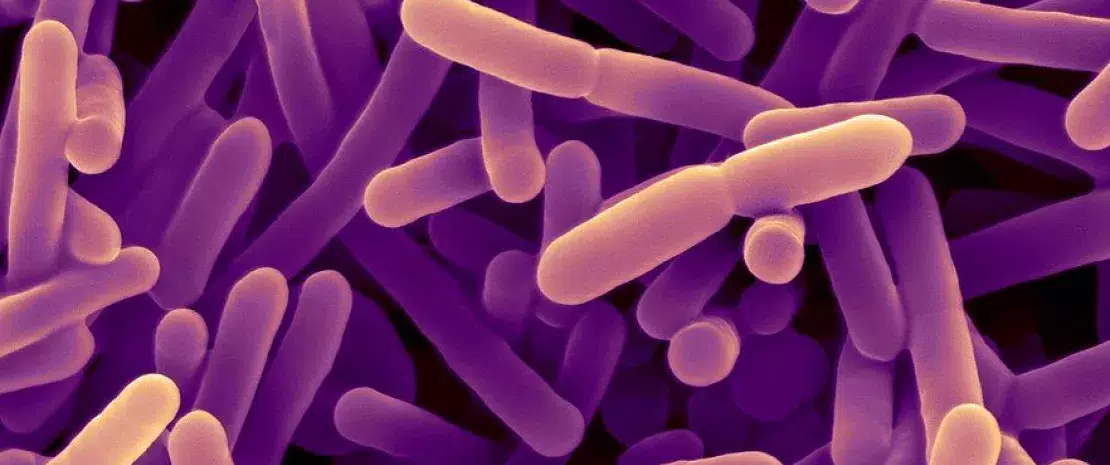

- Premièrement, l'infection intestinale (gastroentérite) est le facteur de risque le plus important du SII, avec 11 à 14 % des patients développant des symptômes chroniques après une infection aiguë par une bactérie pathogène (Salmonella, E. coli ou Campylobacter). 6

- Deuxièmement, différentes études cliniques ont prouvé que les traitements visant le microbiote avaient un effet sur les symptômes du SII. En effet, certains antibiotiques améliorent les symptômes chez de nombreux patients atteints du SII, tandis que chez les personnes asymptomatiques, ils peuvent déclencher les symptômes du SII. Quelques probiotiques spécifiques ont démontré qu'ils amélioraient les symptômes du SII, comme les douleurs abdominales, la diarrhée ou les ballonnements, bien qu'à l'heure actuelle il n'existe aucun consensus quant aux probiotiques à recommander d'un point de vue clinique. 2

- Troisièmement, la composition du microbiote intestinal et l'activité métabolique diffèrent chez les patients atteints du SII et chez les personnes en bonne santé, et sont associées non seulement aux symptômes intestinaux, mais également à l'anxiété et à la dépression. Toutefois, les résultats issus d'études individuelles varient, et il semble n'y avoir aucun profil microbien unique pouvant être attribué au SII. 7

- Enfin et surtout, plusieurs études ont démontré que le dysfonctionnement des intestins et l'anxiété associée pouvaient se transmettre par le biais d'une transplantation de microbiote entre des patients atteints du SII et des souris sans microbiote (germ-free). 8,9,10

Syndrome de l'intestin irritable (SII) : rôle du microbiote

Vous avez parlé d'interaction intestin-cerveau. Existe-t-il un axe microbiote-intestin-cerveau ?

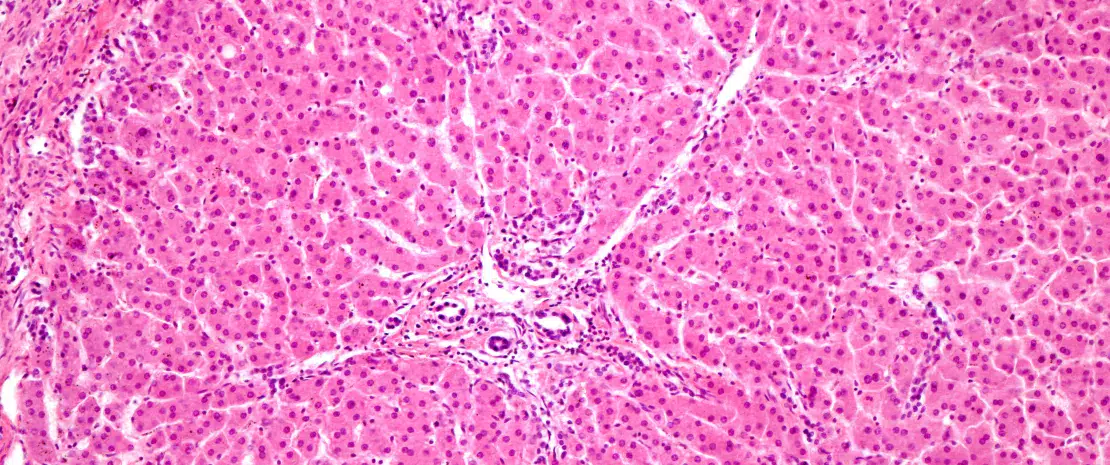

P.-B.: L'axe intestin-cerveau implique des signaux immunitaires, neuronaux et hormonaux, et des preuves toujours plus nombreuses laissent à penser que le microbiote intestinal joue un rôle essentiel dans cette communication. Bien que la plupart des données aient été obtenues à partir d'études animales, de nombreuses études cliniques soutiennent ce concept. 11 Pour n'en citer que quelques-unes, des changements soudains de comportement ont été décrits chez des patients sous antibiotiques. Une récente étude menée au sein de la population a démontré que l'utilisation d'antibiotiques durant la petite enfance était associée à un risque accru de développer plus tard des troubles mentaux. Le cas le plus parlant concerne des patients atteints d'une maladie du foie en phase terminale (cirrhose), pour lesquels on a diagnostiqué une (sidenote: Hepatic encephalopathy (HE) Hepatic encephalopathy (HE) refers to changes in the brain that occur in patients with advanced, acute (sudden) or chronic (long-term) liver disease. It is one of the major complications of cirrhosis. https://britishlivertrust.org.uk/information-and-support/living-with-a-liver-condition/liver-conditions/hepatic-encephalopathy/ ) . Ces patients manifestent des troubles du comportement et cognitifs qui s'amplifient rapidement et radicalement après l'administration d'antibiotiques ou de laxatifs, ou bien de transplantation de microbiote fécal 12. En outre, plusieurs études ont démontré que les profils microbiens différaient chez les patients souffrant de troubles psychiatriques et chez les personnes en bonne santé. 13

5 points à retenir concernant le syndrome de l'intestin irritable (SII) :

- Le SII se caractérise par des douleurs abdominales et un transit perturbé.

- Sa prévalence tourne autour de 5 à 10 %, il affecte majoritairement les femmes et il a un fort impact socio-économique.

- Sa pathophysiologie n'est pas parfaitement comprise ; on le considère comme un trouble de l'interaction intestin-cerveau.

- Une multitude de données cliniques et animales sous-entendent que les bactéries intestinales sont impliquées dans les troubles cognitifs, du comportement et de l'humeur (dépression, anxiété, etc.).

- Plusieurs éléments prouvent que le microbiote intestinal est impliqué dans le SII :

- la gastroentérite bactérienne est le facteur de risque le plus important du SII ;

- les traitements visant le microbiote (antibiotiques, probiotiques) peuvent améliorer les symptômes du SII ;

- le métabolisme et les profils de microbiote diffèrent chez les patients atteints du SII et chez les personnes en bonne santé ;

- la transplantation de microbiote issu de patients atteints du SII provoque un dysfonctionnement au niveau des intestins et des troubles du comportement chez des souris sans microbiote (germ-free).

Est-il possible de réguler le microbiote intestinal en vue d'améliorer la santé mentale ?

P.-B.: Chez les animaux, certains probiotiques ont démontré des effets bénéfiques sur le comportement et la neurochimie, laissant entendre qu'ils pourraient être utilisés à des fins thérapeutiques dans certains troubles mentaux. Les résultats des quelques études cliniques réalisées jusque-là suggèrent que les probiotiques, utilisés dans le cadre d'un traitement adjuvant, améliorent les symptômes chez les patients souffrant de dépression majeure. 13 Quant à notre récente étude pilote, elle a démontré que le traitement par probiotiques améliorait les scores de dépression et les symptômes intestinaux chez les patients atteints du SII, et qu'il modifiait leurs schémas d'activation cérébrale. 14 Au total, cela indique que certains probiotiques pourraient être utiles non seulement pour les patients souffrant de troubles fonctionnels intestinaux, mais également pour ceux atteints de troubles mentaux. Toutefois, cela devra encore être confirmé par des études cliniques rigoureuses à grande échelle.

BMI-23.14

À savoir

L'objectif du Biocodex Microbiota Institute est de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé au microbiote humain. Il n'a pas pour vocation de fournir des avis médicaux. Pour toute question ou demande, veuillez consulter un professionnel de santé.

La transplantation de microbiote fécal : un nouveau traitement pour le syndrome du côlon irritable ?

La transplantation de microbiote fécal : un nouveau traitement pour le syndrome du côlon irritable ?

Le syndrome de l’intestin irritable (SII)

Le syndrome de l’intestin irritable (SII)